投稿者: tohoblog

ゴミはどこにいくのだろう?

先週、4年生はゴミの学習の一環で、「クリーンプラザふじみ」 (調布市・三鷹市清掃工場)と、「中央防波堤埋立処分場」に社会科見学に行きました。

「クリーンプラザふじみ」では、ごみを処分する焼却場の構造などはもちろん、臭いを出さないための工夫や、有害物質を出さないための取り組みも学びました。また、そもそもごみを出さない、ごみとなるものを有効活用でいる方法、「リデュース・リユース・リサイクル」についても学びを深めました。

「中央防波堤埋立処分場」では、ごみを燃やした灰と土を重ねて埋め立てることでの環境への配慮、そしてこれまで埋め立てたところから出た有害水などを処理して、環境にこれ以上負荷をかけないこと、埋め立て地もこのままのペースだと50年ほどでなくなってしまうことなどを学び、最後は子どもたち全員で「こみをできるだけださない宣言」を海に向かって叫んで見学を終えました。

今後、この見学の内容を学習の中でさらに深め、地球に生きる一市民としての生き方を学んでいきます。

保護中: 26年度 入学考査における連絡事項やお知らせ

すごいよ!とうほっ子2年生!「秋の遠足」

先週の金曜日は、待ちに待った遠足でした。遠足に向けて、実行委員会で集まったり、3クラスのまざった6人グループで集まったりして、準備をすすめてきました。

当日の朝、青空がのぞく遠足日和。集合時刻に全員で集まることが出来ました。実行委員が司会の『出発の会』を終えたら、いよいよ出発です。仙川駅から2回の乗り換えを経て、多摩動物公園に到着しました。

前半はみはらし広場に向かって、クラスごとでのぼりました。途中で、フクロウやワシ、コウノトリ、カンガルー、エミューなどに出会いました。子どもたちは目をきらきらさせて、動物を見ていました。コアラ館にも入って、うとうととユーカリの木で眠るコアラも見ました。

みはらし広場では実行委員の声掛けで6人グループごとに集まりました。『はじまりの会』では、「3・2・1ゴー」とみんなで掛け声をかけてから、それぞれのグループでお弁当を食べ、いよいよグループ活動に出発です。6人で昆虫ひろばを目指します。マップリーダーが地図を持ち、時計リーダーが腕時計をつけ、保健リーダーがばんそうこうを持って出発です。これも、「マップを首からかけていつでも確認できるといい」、「時間に遅れないか心配」・・・と、実行委員が考えて出したアイデアがもとになって生まれた役割です。

出発時には「がんばってね!」と明るい笑顔で送り出しましたが、実は、担任団はそろって内心ドキドキ。2年生ならできる!と信じていましたが、全員無事に昆虫ひろばに時間内で来られるだろうか・・・迷子になって、到着できない子がいるのではないか・・・友達と大げんかをしてグループが分裂してしまうのではないか・・・。

そんな大人の心配をよそに、12グループとも迷子になることなく、集合時刻に間に合うようにゴールにたどり着いたのです。しかも、それぞれ見ようと決めた動物もほぼ見られていたとのこと。困ったことに、グループ活動の途中で雨まで降り始めたにもかかわらず、ちゃんと雨具を身に着けて昆虫ひろばに戻ってきました!中には道に迷いかけたグループや、実はけんかになっちゃった人たちもいたようでした。けれど、なんとか話しあったり声をかけあったりしてゴールしたようでした。たくさんの試行錯誤をしていたことを感じました。『おわりの会』ではたくさんの人が手を挙げて感想を話していました。

小学校に入学して4回目の遠足。はじめは、「喜多見ふれあい広場」まで歩くのが精いっぱいで、帰りは手を引いて学校まで戻ってきたのが思い出されます。それが、今は自分たちだけで地図や時計を見ながらゴールまで来られるなんて・・・。すごいよ!とうほっこ2年生!と成長が嬉しくなりました。

朝のしぜんひろばで

朝の会にしぜんひろばで遊ぶ「朝しぜん」という活動をしているクラスがあります。

先週のある日は、3クラスが「朝しぜん」。秋のひんやりとした空気に大人は思わず「寒い!」と縮こまってしまいますが、子どもたちは出るなり鬼ごっこを始めたり、ブランコに乗ったり、木登りをしたり、元気に走り回っていました。

今のしぜんひろばは、キンモクセイの花が満開でとてもいい香り。花の匂いをかいでいる人もたくさんいました。他にも柿の実が大きく育ってきているなど、季節の進みを感じます。もう少しすれば、大モミジの木は赤く色づいていくことでしょう。

季節の移り変わりを肌で感じながら、体を思い切り使って遊ぶ「朝しぜん」。素敵な活動です。

ヒロシマ修学旅行➀[Ⅱー441]

修学旅行に行ってきました。

たくさんの方にお世話になり、ありがとうございました。

私たちは、願いを持ち、平和学習をすすめています。

1 どうしたら平和な世界をつくることができるのか

80年前(まで)、日本は悲惨な戦争を経験しました。その反省の上にたち、「戦争で誰も傷つくことのない日本」をつくろうとしてきました。

しかし、いま現在も世界各地で紛争、戦争があり、日本も巻き込まれる可能性も全くないわけではありません。そのような中で歴史を学び、どうしたら平和な世界をつくることができるのかを考えます。

2 なぜヒロシマに行くのか

日本は世界で唯一原子爆弾の被害にあった国です。広島、長崎は80年経った現在でも、そのことに苦しみ続けている人たちがいる地です。その被害の大きさ、残酷さを知り、なぜそのようなことが起きたのか学びます。

また、空襲や原爆などの被害を受けた一方で、日本には他国に対する加害の経験も持っています。未だに中国各地で堀り出される毒ガス兵器が、なぜそこに埋められていたのか。大久野島を見学し、学ぶことで解き明かしていきます。

3 現場に足を運ぶ、体験者に直接話を聞く。本物に触れる学びを

私たちは、直接現場に行く、体験した人に話を聞く、実際にやってみる学び方を大切にしています。

ヒロシマでは、年々被爆者の方が高齢化してきて、体験した話を聞くことが難しくなっています。そのような中でつらい体験を勇気を振り絞って証言してくださる被爆者の方から、直接お話を伺える機会を持てるということはとても貴重なことです。

4 世界の平和に向けて

戦争は多くの悲しみを生み、関わった人間すべてを不幸にします。しかしながら、人類はいまだにこの戦争という不幸をなくすことができていません。私たちは過去と現在の戦争について学び、この世界の未来において戦争をなくす努力をしていかなくてはなりません。

桐朋小学校では、一人ひとりが、仲間とともに、その努力をすすめる担い手になってもらいたいと願っています。子どもも大人も関係なく、共に学び、あらゆる人がお互いを認め合い、尊重しあいながら平和に暮らせる世界を共に築いていきましょう。

ヒロシマでの学びは、その大事な一歩となるはずです。

1日目 爆心地などの見学

自分で選んだ碑の写生

笠岡貞江さん(90代)より被爆証言を聞く

平和記念資料館を見学

平和公園の碑めぐり、本川小学校の見学

宮島散策 厳島神社などの見学

大久野島 島内遺跡めぐり

毒ガス資料館の見学

山内さんのお話を聞く

大久野島では、「毒ガス被害死没者慰霊式」が行われていました。慰霊式に向かう船で、毒ガスに関わる証言をしてくださった故 村上初一さんのパートナーに約30年ぶりにお会いしました。

山内さんは、大久野島での出来事を、毒ガス製造に動員された岡田黎子さん(90代)のことも話してくださいました。

岡田さんから山内さんへ平和のバトンを、山内さんから私たちが平和のバトンを繋いで、平和を築いていきたいと思います。つづく

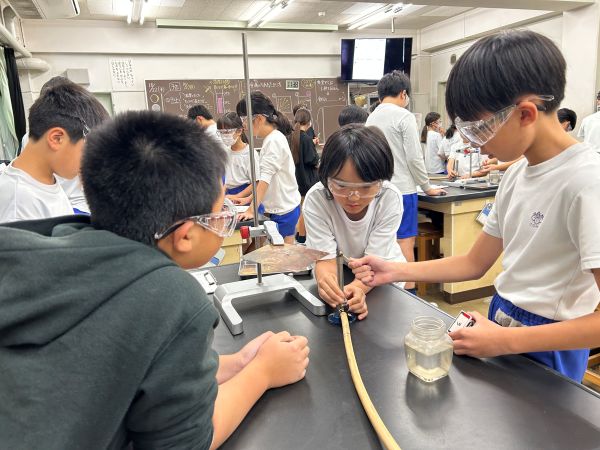

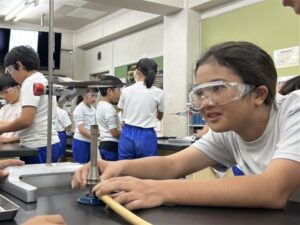

熱の伝わり方は?

5年生の理科では、ガスバーナーを扱った実験を行っています。

火を扱うということで、安全には細心の注意を払います。

今は「ものの温まり方」という単元を学習しています。ガスバーナーを使い、水や空気を温め、その温まり方を調べてきました。

今回は、固体である金属の板を温めるとどのように温まっていくかを実験。正方形の板も、コの字の板も、同じように温まることがわかりました。

ガスバーナーの使い方を身につけることができたということで、次は「三態変化」の学習に入っていきます。どんな実験をするか、楽しみです。

歯がぬけたよ! [Ⅱ-440]

先日、2年生がとても嬉しそうに歯が抜けたことを教えてくれました。「ここだよ。」と言って、抜けた前歯を見せてくれました。隣にいた子が、私も!と、歯を見せてくれました。その人たちの様子から、成長の喜びを感じました。

以前に編集をした『学年別子ども詩集「どんなもんだい! 2年生」』(本の泉社発行)の5巻には、「3 は! ハ! 歯!」の章をつくり、子どもの歯にかかわる詩を掲載しました。以下に紹介させていただいた詩は、すべて『「どんなもんだい! 2年生」』から引用させていただきます。

はがぬけた 西村 実紗

上の歯ばが/ゆらゆらでとれそうだ。

お母さんが

「もうぬけるで。」/と言って手でぬこうとした。

わたしは口を大きくあけた。

お母さんがぬこうとしたとき

お兄ちゃんが/足のうらをこそばした。

おかしくってわらったけど

お母さんは/手をはなさなかった。

こそばくって/うごきまわったけど

それでも手をはなさない。

「こそばいー。」

ってさけんだら

すっぽんとはがぬけた。

ぼくのは うつみ さとし

おととい、/ぼくのはがぬけたんだよ。

はをね、/つくえにおいといたんだ。

そしたら、/つくえをふくときにね、

はもふいちゃったんだ。

つくえはきれいになったけど、

はがなくなっちゃった。

下のはだから、

上になげようとおもってたんだ。

へんなはがはえてきたら、

いやだな。

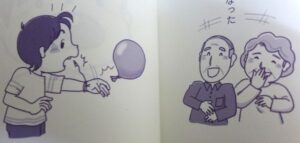

ぬけた前ば 中越 澪弥

ぼくの前ばがぐらぐらしてきた

今にもぬけそうだ

おじいちゃんがぐらぐらしたはに/白糸をむすんだ

その糸のもう一方のはしをぼくの右の手首に/むすんだ

なぜかおじいちゃんが風船をふくらませた

「そりゃあ、れいや」

おじいちゃんが風船をなげた

ぼくは、左手でうちかえした

こんどはおばあちゃんがなげた

そのしゅんかん

右手でうちかえしてしまった

あっという間に前ばがきれいになくなった

みんなで大わらいした

絵も詩集から引用させていただきました

絵も詩集から引用させていただきました

もうかんぜんに はぬけだ! 小森谷 しゅん

ぼくはもう、七本 はがぬけて/三本はえています。

はぬけだ!

知っている人とかにはなしかけると、

「あっ、はがぬけてる。」/と言われてます。

もうやだなあ。

歯 し水 こう太

はがぬけない。

ぜんぜんぬけない。

ちっともぬけない。

おまけに大人のはがよけて出てきてしまった。

早くはがぬけてほしい。

さわってぬけたことはあるのに、/さわってもちっともぬけない。

べろでさわったら大人のはにさわれてしまう。

ごつごつしていた。

いますぐぬけてほしい。

は くねざき きょうか

きょうか、はが/ぬけるのがおそいの。

1年生のときは2本ぬけたけど、

2年生になって3本目がぬけた。

そしてやっと4本目がぬけた。

あとひといき5本目

おいついたかな6本目

今は6本ぬけた。

うれしかった。

『高知県子ども詩集 やまもも』を読んでいたら、「はが ぬけた」一年生のはるとさんの詩に出あいました。はるとさんは、下の前歯が二本もぬけて、

「とうもろこし」を「はのかわりに 入れてみた」そうです。そして、「いつのまにか/とうもろこしは なくなった/いたいけど/ちょっと おもしろかった」と書いていて、笑ってしまいました。

子どもたちは、歯が抜けたことを教えてくれます。話を聞くと、紹介した詩のようにその人その人の物語があります。

その物語を別のことばで、私の考えをつなげて言えば次のようになります。子どもたちのことばのなかに具体的事物との体験が組み込まれている、思いがことばのなかに宿るプロセスが豊かであることを大切に感じています。このようにして、子どものことばが豊かに育つことを願っています。

「2年生がとってもやさしかった」

今回は低学年ブロック(1年生と2年生)での縦割り活動の様子を共有します。

桐朋小学校では『遊びの伝承』を大切にしています。今回は2年生から1年生に向けて行われた一緒に遊ぼう会について。

2年生はこの日のためにどんな遊びを教えるのか?方法は?どうやったら1年生が楽しんでくれるか?と話し合って考えてくれていました。

会の開始前には、2年生の代表者から遊びレクチャー会の趣旨の説明と挨拶がありました。2年生のお話を聞いた1年生の子どもたち、ドキドキワクワクが止まらない様子で今か今かと会の始まりを待っていました。

当日行われた出し物は『コマ』『輪投げ』『お笑い』『塗り絵・工作』『射的』『フラフープ』の6つです。

班のメンバーでいきたいブースを選択し回り、6つすべてのブースを回ったら好きなところへ行くというルールです。

射的では無限点の的があり、子どもたちはみんな狙い撃ちしていました。無限点に3回当てた猛者も。

コマは、普段あまり挑戦してみない人も2年生のサポートがあったからか、元気よく挑戦していました。2年生がマンツーマンで教えてくれたこともあり、巻き方をマスターした人もいました。お笑いはネタをいくつか用意してくれていて、思わず「なんでやねん」とツッコミたくなるような部分もありましたが、それも含めて計算だったようです。1年生の子どもたちの笑顔がとても印象的でした。

ぬりえ工作ブースでは2年生の自作塗り絵や、折り紙で作るコマを楽しみました。どうやって折るのかわからないような複雑なものまで、丁寧に作り方を教えてもらい、完成していました。

輪投げも的によって得点が異なり、何を狙うかで盛り上がっていたようです。得点だけではなく、狙う的にも工夫がされていました。

今回はお客さんとして参加した1年生。来年は新しく入学してくる子どもたちへ教える側になります。楽しかった経験があるからこそ、教える側になったときに経験がいきてきます。上級生から下級生へ、少しずつ遊びのコツやルールが伝承されていきます。来年も楽しみです。

泥だらけになって遊びました

先週、3年生は秋の遠足に行ってきました。

行き先は柴崎のカニ山キャンプ場。

野川沿いを1時間ちょっと歩き、コイやカモ、シロサギ、カメなど、様々な生き物を発見しながら行きました。

カニ山キャンプ場は、土がむき出しの急な斜面があったり、ちょっとした森なので生き物がたくさんいたり、とてもワクワクするところです。

子どもたちは斜面をかけあがったり、そのままお尻で滑り降りたり、探検したり、どんぐりを集めたり、思い思いに遊んで過ごしました。気づけば服は泥だらけ!

当日、日差しが結構強く日向は暑かったですが、木が多いのでとても涼しく気持ちよく過ごすことができました。

たくさん遊んでおいしいお弁当を食べ、最後にすぐとなりの農業公園に行き、満開のそばの花を見て帰りました。

秋の訪れを感じながら、たっぷり遊んだ遠足になりました。

足をピーンと!

運動会が終わり、後期の時間割になりました。

器械運動の学習を始めるのに先立って、先生たちは「ねこちゃん体操」の講習会を持ちました。

入学式で2年生が見せてくれた、かっこよくてしなやかな体操を覚えてくださっている方も多いことでしょう。

♬くまさんが、やってきて、こんにちは、こんにちは、さようなら!

お尻を高くあげた四つ足歩きから、「こんにちは」であまたを深く内側に入れることで、無理なくきれいな前転ができるのです。

体育の先生から、最初の手を上げるポーズにも腕の筋肉の方向が関係していることや、この先の技に繋げるためのポイントなどを解説してもらって「なーるほど、そういう意味があったのか!」とあらためて奥深さを知りました。

最初はすこし緊張気味だった先生たちも、すこしずつコツをつかんできました。

「さっきより、スムーズに回れていたよ!」「手の位置、もう少し近い方がよさそう」「今の感覚を覚えたいのでもう一回やってみてもいいですか!」と自主練習に励んでいました。お互いにフィードバックしながら学びあっていくのは、大人も子どもも一緒。そして、すこし成長したことが実感できると、とっても嬉しいものなのだ、と、先生たちの表情をみて改めて感じました。

日ごろまったく運動しない音楽担当の私は写真係に徹していましたが、はるか昔の子ども時代、ポーンと跳び箱を飛び越えた時の気持ちよさを、ちょっと思い出したのでした。