投稿者: tohoblog

入学おめでとう!

今日は入学式。

4月13日、今日という日を、学校中のみんなが待ち望んでいました。

2年生は、1年生だった時から、チューリップを植えたり、1年生のためにお祝いの表現を練習したりしていたよ。

3月、1年生が終わってまっさらな教室になった時、先生が教室の点検をしていたら

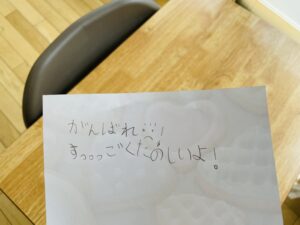

机の中に1枚の手紙が入っていました。

「がんばれ!すっっっごくたのしいよ!」

サプライズで、1年生にメッセージを書いていたんだね。

今日の表現でも、2年生のその気持ち、しっかり伝わったと思います。

↑2年生と1年生でペアをつくって退場。

↑やり遂げた後、少し誇らしげな2年生。

3年生は、1年生のために椅子を運んだよ。

今日座っていた椅子、3年生の椅子だったんだね。

そして、「1年生にメッセージを書きたい!」ということで、看板も作っていたんだよ☻

4年生は、体育館の壁飾りをこだわって作ったよ。

みんなが繋がれる願いを込めていたんだね。

5年生は、パートナーさんの電話かけからはじまって

教室を飾り付け、はじめての登校を共にしました。

「ここはね、こうやって つかうんだよ。」

「おてあらい、だいじょうぶ?」

1年生のことをよく見て、自分に何ができるか考えながら、緊張しながらも

「がんばりたい!」

気持ちで溢れていました。今日から、パートナーさんとの思い出がはじまるね。

6年生は、1年生の教室の大掃除、資料や教科書の準備、会場の設営、

まさに縁の下の力持ちでした。ありがとう。

校長先生が言っていました。

「桐朋の桐は、ひとりひとりを大切にするということ。朋は、仲間ということ。

安心・自信・自由を大切に。思いっきりやりたいことをやっていこう。」

今日生まれたいろいろな気持ちを 抱きしめて。

どんな1年にもできます。

最後は、2年生が1年生に伝えた言葉を引用して。

「いっしょに、たのしい がっこうを つくろう!」

みんな、張り切っています!

新年度がはじまりました。

校庭で行う始業式(コロナ禍以前は体育館でした)にもみんなすっかり慣れました。

代表委員は6年生になって最初の大仕事をテキパキと進めてくれました。

5年生のクラス代表の人たちは、今年楽しみなこと、頑張りたいことをそれぞれの言葉で伝えてくれました。

「いつの間にか、僕は5年生になった。

5年生になると、委員会活動やパートナー活動が始まり沢山の仕事があるようになる。

僕はパートナー活動で1年生を迎えにいくのには少し自信がある。

委員会活動をやるのには、責任をもってやらなくてはならない。

ぼくがやりたい委員会は 図書委員や理科園しぜんひろば委員会で、どちらも冷静にやっていきたい。

だから僕は、親切に落ち着いて

パートナー活動や委員会活動をしっかりできる5年生になりたい。」

パートナーさんとの出会いや、児童会活動に胸を躍らせていることが伝わってきて、きいているみんなもワクワクしました。

2年生が昨年植えてくれたチューリップも満開。新入生がやってくるのが待ちきれない様子です。

始業式の後は、2年生みんなで入学式の練習に取り組みました。

久しぶりなのに、しっかり元気な歌声が体育館に広がって驚きました。

ひとつづつ進級した桐朋っ子たち。

みんな、張り切って新年度をスタートさせています。

(代表委員のみなさん、準備・片付けおつかれさま!)

その子その子の「意味」を大切に [Ⅱ‐293]

私たちの園、学校では、「子どもを原点にした保育、教育」の実現をめざしています。それは、「一人ひとりが独自に持っている好奇心や感性によって、周囲の世界や他者に対して価値づけをしていくことで見出される」(汐見稔幸さん『教えから学びへ』河出新書)その子その子の「意味」を大切にすることです。

園庭、畑より

園庭、畑より

桐朋幼稚園の園庭にあるアスレチックの棒と子どもを例に考えてみましょう。この棒は、その子その子にとっていろいろな「意味」をもちます。

〔いまは滑り降りることはできないけれども、いつか降りたい〕とおもう人、〔友だちの降りるのをみていて、やりたいと思ったけれども、棒を握るのにも怖さがあってなかなかできない〕人、〔何度もやっているうちに、足をからませないで手だけで滑り降りることができた〕人などいます。

〔誰もいないとき、下からのぼる人がいました。はじめはできませんでした。だけど、裸足になってやってみたり、足に砂をつけてみたり、足の使い方を曲げて挟んでやってみたらのぼれるようになりました。とってもうれしかった!〕

実は、この人ができるまでには、もっとたくさんのことがありました。〔棒を使っておもしろそうなあそびはあるかなと、いろいろな人がやることをみていました。たくさんのあそびがあり、下からのぼっていくのが特におもしろそうと感じました。ところがやってみると、なかなかできません。他の人のをみて、裸足でやる、足に白砂をつけると少しのぼれた、足の巻きつけ方が大事などとわかり、だんだんのぼれるようになった…。「面白そう」「やってみたい」「できてとてもうれしい!」「みてみて(と感動を共有する。そして「すごいねって先生に言われた」)」など心をはたらかせ、達成感や満足感を味わいました。〕

私たちは、子どもの育ちで、このようなその子その子の「意味」を大切にしていきたいです。そこには、その子の生活経験(失敗や試行錯誤も)や感情、感覚、思考などが込められています。

園、学校案内の「考査について」では、「幼児期において、自分の興味関心にたっぷりと浸れる時間が保障され、心ゆくまで遊ぶ経験はとても大切です。」と書きました。そのなかで、その子その子の「意味」の世界が豊かに育まれることを願っています。

同窓会のみなさんからいただいたシダレザクラがとてもきれいに咲いています。同窓会のみなさん、ありがとうございます。

参考 ことばには、「語義」と「意味」の2つがあります。ヴィゴツキーの発達論によれば、「語義」とは「歴史的に形づくられた客観的意義を持」つものです。「意味」とは「意義の客観的結合体系から抽り出された語の個人的な意味」です(ヴィゴツキー『思考と言語』新読書社、中村和夫『ヴィゴツキーの発達論』東京大学出版会を参照)。学校では「意義」=客観的意義を持つ=正しいというようにとらえがちです。

地球の危機 ~学び、話し合い、行動しましょう [Ⅱー292]

ウクライナの子ども、大人にかかわる報道に心を痛めています。人の命を大切に、すぐ戦争、暴力をやめてほしいです。

世界のすべての人間が保障されるべき〈安全で健康に生きる権利〉、〈内心で多様な価値を育む権利〉、〈何の理由もなく身柄を拘束されない権利〉、〈差別されず個人として尊重される権利〉などを守りたいです。(※国連憲章にうたう原則の尊重について後ろに掲載)

地球危機について学び、考えています。日本、世界で起きていることは、熱波、干ばつ(世界各地の記録的高温など)、豪雨、洪水、海面上昇の問題(驚異的な氷の融解)などです。戦争、暴力、貧困や飢餓、不平等、病気と向き合っています。

そして、これらの現実は、地球規模で作動するシステム⇒〇気候システム、〇オゾン層、〇海洋と、生物圏の4つのバウンダリー(地球の回復力の調整)⇒〇生物多様性(地球上のすべての生物種とそのつながり)、〇土地(地球上の重要な生物群系または広範な自然生態系)、〇淡水(地球規模の水の循環)、〇栄養素(主要な生物地球化学的循環である窒素とリンの地球規模の循環)が困難な状況を背景に生じていることが科学的な分析を学び理解します。上記7つの他に、〇新規人工物(人類が開発して放出した何千もの人工物の総称。化学兵器、生物兵器、核兵器も)、〇エアロゾル(大気汚染を引き起こす大気中の微粒子)も加わります。

現在、転換期を迎えており(開発による炭素を吸収してくれる森林と湿地激減、熱を分配する海流、農業を支える気候を失うかどうかなど)、地球の安定性を保つプロセスの限界にきていると考えます。

「大気中の二酸化炭素濃度の安全な限界値は約350ppmと考えられている。(中略)2020年には415 ppmを超えた。地球は少なくとも過去300万年のあいだ、大気中にこれほど高濃度の二酸化炭素がある状態を経験していない。」グレタ・トゥーンベリさん(環境活動家)

「すべての子どもたちは、回復力のある安定した状態の地球に生まれる権利がある。1万年前に文明が始まって以来、それは私たちの共通の財産だった。(中略)しかし境界から出てしまえば、何が起きても不思議はない。(中略)/時間は刻刻と失われている。私たちが足を府入れた「激動の2020年代」は、人類にとって決定的な時代となるだろう。」グテーレス 国連事務総長

「地球の危機」について学び、話し合い、行動をしていきましょう。

参考図書 『地球の限界 温暖化と地球の危機を解決する方法』オーウェン・ガフニ―/ヨハン・ロックストローム著

参考 ※国際連合憲章にうたう原則の尊重

憲法も国際連合憲章も、過去の大戦に対する反省から、平和を維持するために基本的人権と個人の尊厳をうたい、子どもの権利条約は、特に、人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成することを教育の目的に掲げている。

国際連合は次の原則に従って行動する。

国連はすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。/すべての加盟国は憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。/加盟国は、国際紛争を平和的手段によって国際の平和および安全ならびに正義を危うくしないように解決しなければならない。/加盟国はいかなる国に対しても武力による威嚇もしくは武力の行使を慎まなければならない。/加盟国は、国連がこの憲章に従ってとるいかなる行動についてもあらゆる援助を与えなければならない。/憲章のいかなる規定も本質的に国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国連に与えるものではない。

卒業おめでとう。

2021年度卒業式。

会場では、3年生が心をこめて手形でつくった、お花やさまざまな動物たちでお出迎え。

「この2年間は、コロナであまりふれあえなかったけど、6年生の手のひらと、3年生の手のひらをくみあわせて、そつぎょうしきのかべかざりをつくりました。とうほうのみんながだいすきなしぜんひろばの木や、いきものをひょうげんしました。ウクライナやロシアの子どもたちも、笑顔になれるように、ひまわりの花も作りました。

子どもたちが手をつないで、みんな平和で幸せになりますように。

6年生のみなさんも、中学校でいっしょうけんめいたのしみながらがんばってください。

(3年生からのお手紙)」

5年生は6年生との思い出や、来年度への決意を語ってくれました。

「入学式の時、舞台に立っている2年生が眩しかった。」

「手を繋いでくれた子は○○くんだったかな。その時はしゃべったこともないかったけど、こんなお兄さんになりたいなと思った。」

「桐朋小学校のことは任せてください。」

2年ぶりに会場に響いた『初等部のうた』。

♪よい子、つよい子、とうほっ子 希望にもえて 進もうよ

「平和を 創る 僕らの旅」は、新年度もずっとずっと続きます。

桐朋小だよりを更新しました。

「桐朋小だより」を更新しました。以下、2021年度更新記事一覧です。

タイトルをクリックすると記事が読めます。

子どもたちの声、ぜひご覧ください。

(2020年度記事一覧は、こちらからご覧になれます。)

3月27日(日)「平和とは。」

3月19日(土)「”はじめての”まとめの会」

3月11日(金)「4年生の委員会見学」

3月 8日(火)「6年生を送る会〜繋がれたバトン〜」

2月28日(月)「本当に平和な世界は?〜環境問題を考える〜」

2月21日(月)「6年生から引き継いで(後期子ども集会)」

2月15日(火)「朝のしぜんひろばは、笑顔がいっぱい」

2月 9日(木)「見逃さないぞ!」

2月 6日(日)「おには〜そと!〜節分〜」

1月28日(金)「いつもの光景」

1月27日(木)「声をかけあって、走り切りました」

1月26日(水)「見えないところで」

1月25日(火)「お祭りをいっしょに(芸術鑑賞教室:高学年)」

1月19日(水)「走る会に向けて」

1月17日(月)「子どもは風の子!」

1月17日(月)「真っ白のカーテンと金色の絨毯」

1月12日(水)「やきいも大会〜パートナーさんとの思い出〜」

1月 6日(木)「プレイルームに響く歌声」

12月24日(金)「修学旅行3日目」

12月21日(火)「修学旅行2日目」

12月19日(日)「修学旅行1日目」

12月15日(水)「東京で、広島で、平和を学ぶ」

12月 9日(木)「秋の夕日に見つけたものは」

12月 3日(金)「自分たちでできることは 自分たちの手で〜2年生〜」

11月29日(月)「5年生 やっといけた高尾山遠足」

11月22日(月)「しぜんからの贈りもの」

11月15日(月)「アンテナをたてること〜カタカナ探検隊〜」

11月 9日(火)「どんぐり!どんぐり!」

11月 5日(金)「2年生の遠足」

11月 2日(火)「素敵な秋のひと時を」

10月29日(金)「ソーラン節〜4年生〜」

10月26日(火)「どんぐりカーペット〜秋の遠足〜」

10月21日(木)「勇気をだして さわってみよう」

10月18日(月)「荒馬〜パートナーさんが泣いちゃうくらい〜」

10月14日(木)「民舞発表会〜憧れ〜」

10月11日(月)「ヤッショウマカショウ桐朋小♪」

10月7日(木)「先生たちの一コマ」

10月4日(月)「来年の「ぼくたちのおどり」」

9月26日(日)「ようこそ先輩!」

9月24日(金)「おみせやさんをひらきました②」

9月21日(火)「おみせやさんをひらきましょう①」

9月16日(木)「秋のおくりもの〜金木犀の香り〜」

9月14日(火)「ひろびろ青空ステージ」

9月11日(土)「6年地球市民の時間」

9月 9日(木)「豊かな畑〜成長の喜びをかみしめて〜」

9月 7日(火)「2学期がはじまりました。」

9月 3日(金)「お昼の放送「面白お悩み相談室」」

9月 2日(木)「ブロッコリーの木と一緒に、待ってます。」

9月 1日(水)「9月になりました。」

8月26日(木)「夢中になるって楽しい!」

8月23日(月)「地球市民の時間〜特設外国語〜」

8月19日(水)「ハッピーフェスティバルinTOHO〜2日目〜」

8月15日(日)「受けつぐ記憶〜終わらなかった戦争〜」

8月12日(木)「ハッピーフェスティバルinTOHO〜1日目〜」

8月 8日(日)「夏を、桐朋を、全力で楽しむ!」

8月 4日(水)「メダカの学校」

7月26日(月)「サプライズ・お手紙のプレゼント!」

7月20日(火)「面白卓球、アイディア続々!!」

7月16日(金)「1年生とあそぶ会」

7月14日(水)「今日は2年生が先生!」

7月11日(日)「パートナーさんとの素敵な七夕」

7月 7日(水)「短冊のねがいごと」

7月 5日(月)「地球市民の時間〜ケニアから学ぶ①〜」

6月30日(水)「放課後の豊かな時間」

6月25日(金)「叩いて、のばして、さわって」

6月23日(水)「アルトリコーダーの響き」

6月21日(月)「思い切り遊びました!」

6月17日(木)「ザリガニとカエルがやってきた!」

6月15日(火)「未来の仲間と」

6月10日(木)「やった〜!えんそく、だいせいこう〜!!」

6月 8日(火)「外での活動はできなかったけれど」

6月 4日(金)「1、2、3(サ)ーン、パッ」

6月 2日(水)「ひかるもの、いっぱい!」

5月31日(月)「”大切な存在”だから頑張れる〜学校探検〜」

5月27日(木)「想い、想われる経験を」

5月24日(月)「これは井戸水?」

5月19日(水)「虹に願いを。」

5月18日(火)「やごのぬけがら発見!」

5月12日(水)「オンライン社会科見学」

5月 7日(金)「4人で目指すもの」

5月 5日(水)「はじめてがたくさん」

4月29日(木)「学校を自分たちの手で創っていく」

4月26日(月)「新入生を迎える会」

4月23日(金)「はじめての池ぽちゃ!」

4月21日(水)「学年の集い(6年生学年開き)」

4月19日(月)「パートナーとの素敵な出会い」

4月14日(水)「先生たちの春の勉強会」

4月12日(月)「新しい仲間をむかえる日」

4月10日(土)「始業の日」

4月 8日(木)「木々に見守られ、新学期が始まりました。」

平和とは。

6年生卒業前の最後の行事は平和学習報告会でした。

2月上旬に予定していましたが、オミクロン株の流行拡大で延期に。

その間にはじまってしまった新たな「戦争」。核の恐ろしさ、戦争の惨さを1年かけて学んできた子どもたちも、私たち教員もこの現実に大きなショックを受けると同時に、学び、伝えていくことの意義をあらためて強く感じながら臨みました。

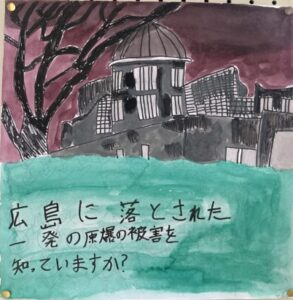

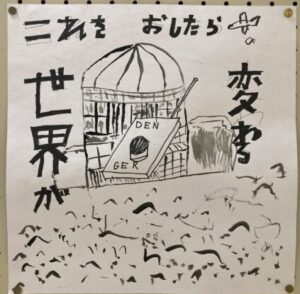

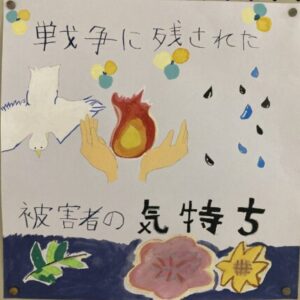

平和公園の記念碑、平和記念資料館、大久野島の毒ガス製造などの分担で事前準備を進め、当日は小グループで5年生と保護者に紙芝居形式で報告を行いました。

どのチームもとても落ち着いて、大切な内容をしっかりと届けていました。

被爆者から直接お話を伺うことができる最後の世代となるであろう彼ら。これから担う平和への責任感も伝わってきました。そして、報告をうけた5年生は次年度のことを思い浮かべながらびっしりとメモをとっていました。

【感想より】

◯今回の広島の歴史を聞いて、心に思ったのは、日本は中国で毒ガスを使用していたという事、日本は被害者であり、加害者であるという事。原爆ドームは、原爆力が落ちる前は、展覧会などに使われているという事は初めて知りました。来年、自分たちが実際に広島に行くので、いい予習にもなったし、楽しみににもなりました。来年、発表する時も今日の6年生みたいにうまく発表したいです。(5年 男子)

◯広島の原爆投下で14万人もの命がうばわれれるということにおどろきました。たった1回の原爆投下でたくさんの命をぎ牲にするという事が、本当にあったように思えない。日本は、なぜ戦争を始めたのだろう。平和がほしかったなら、戦争を起こすのは違う。これは、世界中の人みんなが考えて気をつけなければいけないと思う。遠い昔の出来事ではなく、最近の話として語りつがなくてはいけないなと思いました。毒ガスを使って攻撃するという事もすごく驚いた。日本は被害者だと思っていたけど、加害者でもあったことは全然知らなかった。(5年 女子)

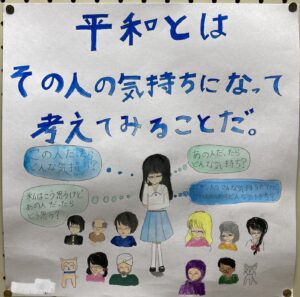

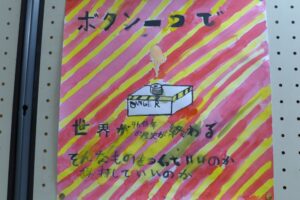

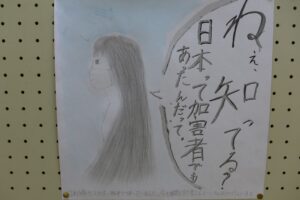

(6年生美術:平和ポスター)

◯プレゼンテーションの準備、おつかれさまでした。非常に戦争の詳細が理解できました。日本は、被害者かつ加害者だという事実を戦争学習から学んだと思います。この報告会と学習したことをを、いろいろな人達と共有し、伝えながら、「なぜ人は戦争を現代でも起こすのか?」を議論していって欲しいと思います。(保護者)

◯過去の歴史、特に人類が起こした大きな過ち、戦争について、文書だけでなく、五感で感じとる経験ができたことは、辛かったり良い気持ちがしないことも多かったと思いますが、貴重なことだったと思います。毒ガス工場についての発表の中でもありましたが、日本は一方で加害者でもあったことを同時に忘れてはいけないと思いました。また、ロシアの現状について感想を言っていた人もいましたが、戦争は決して過去のものだけでなく、現在進行形であること、もちろん何があっても戦争はいけないことですが、それだけでなく、なぜそんなことが起きてしまったのか、歴史や社会・経済の構造も同時に考え、学んでいけたらと思いました。また、同時に日本は対岸のこと、ととらえずに、ウクライナへの支援、ロシアへの制裁をしていることも学び、何かしら関わりあることを認識し、考えていきたいと思います。(保護者)

お家の方の参観は2年ぶりでした。体も、表情も、言葉つきもぐんと成長した6年生の姿に驚きと喜びを感じておられたのではないでしょうか。

小学校の学習のしめくくりは、世界の平和を願う祈りでもありました。

“はじめての”まとめの会

3月になり、どのクラスでも「まとめの会」が行われています。

先週は1年生のクラスごとのまとめの会でした。

感染状況からリアルでできるのか…無観客開催か…など心配もありましたが、

リアル参観ができ、親子の楽しいひと時を過ごすことができました。

算数のお店屋さんごっこをお家の方とするクラス、

劇をするクラス、

やりたいことを発表し合うクラス…と、

それぞれ工夫を凝らしたまとめの会でしたが、

どのクラスも1年前の入学式の姿とは違って、工夫をし、協力し合う立派な1年生の姿でした。

あるクラスでは、まとめの会のことをふり返って作文を書いてみました。

「あのね、げきのとちゅうでケーキを10こおとしたところがおもしろかった。

あと、ポンデリングをおとしたところも おもしろかったよ!

げきをやろうってなって、なんのだいめいにするかを みんなでかんがえたし、

やくをきめて、2つのやくになったよ。ゆりぐみさんに みてもらって、うれしかったよ!

ママにみてもらって、うれしかったよ。もうすぐ 2年生だね。たのしみ。

ねんちょうさんが1ねんせいに くるんだね。たのしみ!

1ねんのクラスじゃなくなるのは いやだけど、2ねんせいになるのは うれしいよ。」

たまたま、年長のゆりぐみさんが1年生の勉強を見に来る日に劇を見てもらったのですが、

そこから、次は年長さんが1年生になり、自分達が2年生になることを楽しみになったんだな、と感じられます。

4月にくる新1年生のみなさん、こんなに頼もしい新2年生たちが待っていますよ!楽しみにしてくださいね。

ご卒業おめでとうございます [Ⅱー291]

第63回卒業式でみなさんにお伝えしたいと考えたこと(当日は、卒業生一人ひとりのことばを聴いて、その時に思ったこと、感じたこと、考えたことを、限られた時間で述べているので、この文とは違うことばで語っています。)です。

昨晩(3月16日)、宮城県、福島県を中心に大きな地震がありました。まだわからないことも多いのですが、たいへん多くの被害がありました。心よりお見舞いを申し上げます。地震のあと、停電が続く中、明日の式は大丈夫だろうか、お世話になっている福島(つながりのある福島の保育園)、宮城の先生ら、離れた家族のことなど、いろいろと心配になり、眠れませんでした。11年前、東日本大震災の際に、目の前の子どもを守ろうと、必死に声をあげて励まし続けたことも思い出しました。(子どもたちを励ましながら、自分を励ましていたのだと思います。)

私たちは、いま、かけがえのないこの時間を大切に過ごしていきたいと思います。

皆さん、ご卒業、おめでとうございます。

卒業証書をもらう前の一人ひとりの卒業のことばを聴きました。たのしかったこと、心に残ったこと、自分の意見を述べること、人とかかわることなど、どれもが大切なことです。たのしかったこと、夢中になったことを持つと、またやりたい、違う形で実現したいと思います。それは「希望」に繋がると考えました。それから、実現するためには、気持ちや意見を述べる、話し合う、どうしたら実現できるのか考え合う、自治や参加を大切にするなどを学びます。こうした経験を根っこにもつ卒業生のみなさん、これからも命を活き活きと輝かせて生きていってください。

2つ目は、意見を表明する、自分たちでつくることの大切さです。これからも必要な知識を覚えたり、問題を解いたりすることは大切です。一方、社会は、正解がない問題をどう判断し、解決するか課題です。原発やエネルギーの問題、さまざまな人やものとの共生(中嶋涼子さんとの学びなど)、地球環境危機(奥野華子さんとの学びなど)などがあります。日常、社会の問題について「もっとこうしたらいいんじゃかいか」(授業でよく話し、聴き合いましたね)と考え、よい社会、コミュニティーをつくるために、一人ひとりが考えてつくり出していきましょう。

最後は、学園の歴史や理念と現在に触れます。今年度、桐朋学園は創立80周年を迎えました。桐朋学園としての出発は1947年です。戦争を反省し、日本国憲法といっしょに教育基本法を制定し、その基本法を学園の教育理念としました。それは、「一人ひとりの人格を尊重し、自主性を養い、個性を伸長するヒューマニズムに立つ教育、人間教育」です。教育をとおして、日本国憲法の掲げる世界の平和の実現を願い、実現を目指しています。卒業生のみなさんは、そうした理念をもつ学園で育ってきたことを誇りに思ってください。

連日、ウクライナの子ども、人々が苦しみ、悲しむ姿をみて、聴いています。改めて、世界の平和を築く、そのために、知る、考え声をあげる、話し合う、できる行動をするなどすすめていきましょう。

ポスターは、6年生の作品

ポスターは、6年生の作品

保護者の皆様、これまで桐朋小学校の教育へのご理解、ご参加に、ありがとうございました。一人ひとりの「自分史」を読ませていただき、お子さんの命の誕生の喜び、かけがえなさ、ありのままのあなたでいてくれる幸せを強く感じました。そして、今日の一人ひとりのすばらしい成長を喜びます。

お子さんのご卒業、おめでとうございます。

進級、修了という「節目」に [Ⅱー290]

幼稚園の人たちは、たんぽぽからばらへ、ばらからゆりへ進級します。ゆりを修了した人たちは、小学生になります。おめでとうございます。保護者のみなさま、たいへんおめでとうございます。

進級、修了という「節目」に、楽しかったこと、夢中になったこと、挑戦したこと、できるようになったこと、できなくてもがんばってみたこと、心や身体の成長などを、お子さんと話してみませんか。

2月に、修了証書を書きました。その人の顔を思い浮かべ、これまでの出来事を思い浮かべて、心をこめて書きました。Uさん、Rさん、Kさん、Uさん、Sさん、Oさん、Hさん、Kさん、Yさん、Hさん、Sさん、Yさん、Sさん、Tさん、Aさん、Kさん、Aさん、Yさん、Uさん、Tさん、Uさん、Uさん、Sさん、Sさん、Oさん

同時期に、6年生一人ひとりの「自分史」を読ませてもらい、名前の由来を知りました。

●私の名前は、妊娠中ずっと相談していて、案が百個も出たそうです。名前を決めている時は、音、漢字の意味、画数、響きなどを意識していたそうです。そして悩みに悩んだ末、Kに決まりました。Kの名前の由来は、「世界中に美しい音色をひびかせてほしいから」だそうです。

●HのHは、[元気で勇もうな]で、Tは[純粋で透き通った清い心]の意味を込めて命名したらしいです。Hは、漢字一文字でも使われますが、単に強いだけでなく、清らかな心を芯に持って欲しいとの思いがあるから、[H]にしたそうです。(初めて、僕の名前の由来を知れて良かったです。)

●私の名前の由来は、Aはかわいい花が咲いて、夏に実ることから、(私が夏生まれなので)実りある人生を送ってほしいという考えと、Aのタネ杏仁がぜんそくを治すことから、人の役にたってほしいという二つの考えで、このAという名前にしたと言っていました。私は、名前の由来を聞いて、母がとても考えて付けてくれたんだなと思い、うれしかったです。

●「AK」の「A」には、「夜明け前の」という意味があり、「K」には「美しいたま」という意味があるそうですが、「どんな夜にも朝がくる、どんな大変なことがあっても必ず乗り越えられる子」という意味や、「暗い夜こそ星がきれいに見えるときだ。周囲が困難な時こそ、自分がそれを照らす光となるよう、自分の心に聞いて正しいことを、いつでもできるように」という意味が込められているそうです。(中略)私は、今、名前通りそんな子になれているかというと、まだわからないけど、そんな子になりたいかと考えると、なりたいと思いました。

名前に込められた思いや考えを知ると、その人への思いが深まります。修了証書の一人ひとりの名前にも込められた思いや考えがあることを意識して、その大切な名前をていねいに何枚も書きました。

自分史には名前の由来の他にもたくさんのことがらが書かれています。保護者の方がお子さんに話をされ、お子さんは、大事に育てられ、成長を喜ばれていることを感じるのだと思いました。

●ぼくは、妊娠5ヶ月で早めに生まれてきてしまうと、お医者さんに言われたそうです。お母さんがお医者さんに今生まれてきたら助けられる確率が低いと言われ、すごくショックだったと言っていました。自分が早く産まれてこないため薬を飲んで4カ月間食べる時以外は動かず、安静にする生活がすごく大変だと言っていました。自分が生まれるまでの間が、すごく大変だったという事を聞いて、ぼくは驚きました。

●私は母乳をなかなか飲まなかったそうで、母はとてもつらかったと言っていました。母も初めてのことでとまどっていて、私もうまく飲めなくて、夜中でも2人で何度もがんばっていたそうです。その後、家に帰って母乳を上手に飲めるようになってからは、泣くとすぐに母乳を飲んでいたと聞きました。母乳を飲んで寝たと思って母が布団に私を置くとすぐに泣いたそうです。それは、お昼の間だけだったそうですが、寝たとしてもすぐに起きるので、大変だったと言っていました。母はつきっきりでその度に母乳を飲ませてくれたそうです。

●私は、とにかく動く赤ちゃんだったそうです。寝返りも早くしたくてたまらない感じで、早いうちから何度も挑戦していたそうです。できるようになってからは、うれしくてすぐに寝返りをするけれど、苦しいからすぐに「仰向けにしてー」と泣いて訴えていたそうです。この時期は、仰向けにするために母が部屋を行ったり来たりして、とてもしんどかったと言っていました。もしかしたら子育てで一番しんどかった時期かもしれないと笑っていました。

●初めてしゃっくりが出た時、治らないからか不機嫌になったそうです。泣きそうになりながらしゃっくりを出していたそう。そして初めておもちゃを持った時、手から外す事かまだわからなかったので、泣きそうになっていたそう。そして、初めてつかまり立ちした時、ママは「おー!!すごいすごい」と手を叩いて喜んだそうです。ママにほめてもらうと、私はとても嬉しそうに得意気な顔でご機嫌な笑顔だったそう。

●僕は生後6か月頃、湿疹ができたりしていたのでアレルギー検査をしたら、小麦アレルギーであることがわかりました。母乳にも小麦の成分が入ったらいけないので、母も小麦を食べられなくなりました。それからは小麦は米粉にかえて食事にはとても気を配りました。(中略)健診の時に足の力が弱く、「歩きはじめるのは遅そうだよ」と言われたそうです。先生には、「他の子と一緒に走ったりできるようになるのは3歳くらいになりそうだよ」と言われたそうです。実際その通りで、母はとても心配したそうです。(中略)今まで健康でいられるのは母のおかげだとつくづく思いました。僕は家族にとても大事にされていると改めて感じました。

まとめ、感想には、家族(や周囲の人)と自分に向けて書かれていました。

●ぼくは自分史を調べてみて、両親に大切に育てられたことがわかりました。ぼくがいたずらっこでやんちゃだったことを聞いて大変だったことがわかりました。周りの人にも大切にされているのがわかって嬉しかったです。

●自分史を書いてみて思ったこと。両親や祖父母に自分の赤ちゃんの頃や僕が生まれる前のことが詳しく知れてよかったです。皆僕のことを話してくれる時、なんだか楽しそうでした。改めて命の尊さがよくわかりました。

書きながら自己を成長させていました。保護者の方の愛(情)は、その子に伝わっています。