投稿者: tohoblog

全員がリーダー!みんなで創る合宿を… 4年合宿その①

4年生にとっては、初めての宿泊行事「八ヶ岳合宿」がありました。みんなで創る行事としては初めての大きな仕事でした。手探りながらもみんなが自分の持ち場を支え、お天気とにらめっこしながらも楽しい3日間を過ごしました。

まず、5月28日にキックオフ集会。「どんなところ?」「どんなふうに過ごすの?」「何を持って行っていいの?」行ったこともない高原寮での生活にみんなの頭の中はハテナ?でいっぱい。前の4年生の写真や係と団(グループ)の作り方などをスライドで見ながら、まずは係や団をどうやって決めるか、クラスごとに話し合うところから。「自由がいい!」「好きな人同士がいい!」「くじ引きでだれがなってもいいようにしようよ。」いろんな意見が出ましたが、話し合った上で「自由に」決めてみました。が、限られた人数のグループになりたいメンバーが収まりませんし、自分が一緒になりたい、と思っても相手も思ってくれるとは限りません。言い合ったり、泣いてしまう人がいたり…「自由」ってなんだろう?上手くいくにはどうしたらいいんだろう?とたくさん時間を使って考えました。

やっとメンバーや係が決まると、今度は週に一回のリーダー会(係会)、団ミーティングで合宿のめあてや楽しみを話し合ったり、仕事の分担や生活のルールを決めたりしていきます。全員が部屋・保健、ネイチャー、ミーティング、キャンドルナイト、バスレク、ハイキング、火おこし、食事の8つのリーダーになり、どうやったら八ヶ岳合宿がより楽しくなるか、それぞれの話し合いを重ねました。

合宿直前の7月9日の学年集会では、各リーダーからお知らせや進み具合を共有されました。そして、クラスごとに練習していたキャンドルナイトのダンスの合同練習で盛り上がりました。合宿本番がますます楽しみになりました。

わくわく ほくほく 蒸かし芋

2年生は1年生の頃に植えたジャガイモの収穫をしました。これまでの期間、草取りをしたり葉や花の観察して元気に育っているのか確認したりしながら育ててきました。大切に育ててきたジャガイモはシンプルな味付けで素材本来の味わいを楽しむことにしました。

ヨモギだんご作りで「蒸す」という調理を知った子どもたち。今回のジャガイモの調理も蒸籠を使って蒸していただくことになりました。

「蒸かしたじゃがいもってこんなに甘いんだ!」

調理実習をする前までは、他の料理を作ってみたいと呟いている子もいました。しかし、今回の経験で簡単の調理で素材の味を楽しむことを面白がれたようです。また、1年生のときに植えたじゃがいもが立派に育ったことから、土の中の見えない世界に不思議さを感じた子もいました。

さあ、今回の経験を糧に2学期はどんな学習をしていきましょうか。楽しみですね!

体験会と説明会の予約受付を、7月24日(木)正午開始しました

本校にご興味をお持ちくださる皆様

8月30日(土)開催の学校体験会と学校説明会のお申し込みを、本日(7月24日 木曜日正午)から受付しています。

★満席表示は、以降にキャンセルがあった場合に解除されます。お手数ですが適宜ご確認ください。

★男女の枠、年齢の制限などよくおたしかめください。

★年長児体験会と説明会どちらにも参加される場合は、それぞれお申込みが必要です。

★夏季休業中は、お電話が繋がらない場合もございます。ご承知おきください。

◆学校体験会(小学校校舎内)

対象:年長児+保護者1名(保護者のみの参加、未就学児、きょうだいの同伴不可です)

各回、開始時刻の15分前受付です。

①9:00~10:10(男女枠あり)

②10:30~11:40(男女枠あり)

③13:00~14:10(男女枠あり)

内容:低学年校舎での教室体験と、校舎内ブース見学

・各回、70分程度の予定です。

・双子のごきょうだいは、それぞれお申込みください。(付き添いの保護者は1名でも構いません)

※②の枠は、下記説明会と重なっています。重複して参加することは出来ませんのでご注意ください。

◆小学校説明会(ポロニアホール)

対象:お子さんの年齢制限なし

〇10:40受付 11:00開始~11:50終了予定

内容:校長、運営委員長、現4年担任がお話しいたします。

・大人向きの説明会です。1家庭2名まで。(お子さんの年齢制限なく、参加できます。)

・こちらの説明会に関しては未就学のお子さんは人数に含めません。

・体験会とのお子さんの連続参加は、負担が大きいためご配慮ください。

・塾、幼児教室の方はご遠慮ください。

桐朋小学校 教務

地球環境危機に直面する現代 [Ⅱ‐431]

2025年もたいへな暑さが続いています。

世界気象機関(WMO)は、2024年の世界平均気温が、産業革命前の水準と比べて1.55度上回ったと発表しました。気候変動対策の国際ルール・パリ協定で、気温上昇を抑える目標とされる1.5度水準を単年で初めて超えたのです。日本の気象庁によると、日本の平均気温も観測史上最高でした。

地球環境危機の進行と保育、教育の課題

近年、特に6~9月に、猛暑のため、外で自由に遊ぶことができない、グラウンドの使用ができない日が多くあります。最上階の暑さが酷いため、教室空調の設定温度を下げて使用をしています。窓には遮熱シートを貼り、風の通りをよくするなどの対応をすすめ、子どもたちの健康を守る取り組みをすすめなくてはなりません。

科学者のヨハン・ロックストロームらに学んで、地球環境危機を9つの視点でとらえると、「気候システム」は「危険ゾーンに突入」し、現時点でも「異常気象の頻度が増加し、その現象も極端になっている」状態です。私たちの現在がすでにそのことを示していると考えられるのではないでしょうか。

2019年、日本学術会議会長より、『「地球温暖化」への取組に関する緊急メッセージ』が出され、その内容は「私たちが享受してきた近代文明は、今、大きな分かれ道に立っています。現状の道を進めば、2040 年前後には地球温暖化が産業革命以前に比べて『1.5℃』を超え、気象・水災害がさらに増加し、生態系の損失が進み、私たちの生活、健康や安全が脅かされます。これを避けるには、世界の CO2排出量を今すぐ減らしはじめ、今世紀半ばまでに実質ゼロにする道に大きく舵を切る必要があります。」というものでしたが、私たちの取り組みは不十分で、危機は進行しています。そして、「いったん上昇した気温を元に戻すことはほぼ不可能なので、このままの状況が続けば『温暖化』では収まらず、まさに『沸騰化』が常態となります」と言われてきました。

私たちは社会の担い手として、地球環境危機の進行に対する取り組みを具体化することとともに、保育、教育においてどのように向き合うのか大きな課題です。

子ども一人ひとりには、子ども時代を謳歌する権利があり、そのための成育環境づくりをすすめなくてはなりません。それは、幼児期、児童期、青年期に、地球環境のすばらしさを実感し、大切にする気持ちや考え、行動を励ましていくことが土台として必要です。園や学校、地域などで豊かで多様な体験を生み出し、その体験から自分(たち)で環境の大切さや意味をつくり出していくことをすすめていきたいと考えています。

1学期、暑さのために時間は限られていましたが、園庭やしぜんひろばの木陰で過ごす気持ちよさ、風の心地よさを感じながら過ごす子どもたちの姿がありました。学園では地下水をくみ上げて使わせてもらっていますが、水の冷たさも感じます。しぜんひろばの川の流れ、いろいろな生き物がそこで暮らしているなども、子どもたちの成長にはなくてはならないものだと思います。

音楽の道に進む卒業生が、「音楽というのは身近な所から感じとれます。例えば、しぜんひろばで耳をすませると、木が揺れる音や葉っぱの擦れる音、鳥の鳴き声や虫が動く音、すべて音楽なんですよ。音の調和があり、波の重なりが奏でられています。」と言っていました。大切な世界がここにある、私たちの過ごす場所だと思いました。

世界では ―グレタ・トゥーンベリさんの訴えから、世界へひろがる声、行動

2018年、高校生のグレタさんは、毎週金曜日に学校を休んで、スウェーデンの国会議事堂の前で座り込み、地球温暖化への対策を訴える活動を1人ではじめました。この活動は世界中に広がり、「地球を守るために僕たち若い世代が自分たちの未来のために動かないといけない」などと、集会やデモで訴え続けています。日本で『未来のための金曜日』など多様な活動がひろがっています。私たちはそうした声と行動に学び、地球環境への責任をもち、対策を行っていかなければなりません。

2019年、国連の温暖化対策サミットにおけるグレタ・トゥーンベリさん(16歳)の演説を読みました。この演説の「あなた方」とは、サミットに参加した各国の代表であり、地球の状況を理解せず、必要な政策、解決策をとっていない私たち大人と捉えれば、この演説より学ぶことの意味は大きいと考えました。

私が伝えたいことは、私たちはあなた方を見ているということです。そもそも、すべてが間違っているのです。私はここにいるべきではありません。私は海の反対側で、学校に通っているべきなのです。

あなた方は、私たち若者に希望を見いだそうと集まっています。よく、そんなことが言えますね。あなた方は、その空虚なことばで私の子ども時代の夢を奪いました。

それでも、私は、とても幸運な1人です。人々は苦しんでいます。人々は死んでいます。生態系は崩壊しつつあります。私たちは、大量絶滅の始まりにいるのです。なのに、あなた方が話すことは、お金のことや、永遠に続く経済成長というおとぎ話ばかり。よく、そんなことが言えますね。

30年以上にわたり、科学が示す事実は極めて明確でした。なのに、あなた方は、事実から目を背け続け、必要な政策や解決策が見えてすらいないのに、この場所に来て「十分にやってきた」と言えるのでしょうか。

あなた方は、私たちの声を聞いている、緊急性は理解している、と言います。しかし、どんなに悲しく、怒りを感じるとしても、私はそれを信じたくありません。もし、この状況を本当に理解しているのに、行動を起こしていないのならば、あなた方は邪悪そのものです。

だから私は、信じることを拒むのです。今後10年間で(温室効果ガスの)排出量を半分にしようという、一般的な考え方があります。しかし、それによって世界の気温上昇を1.5度以内に抑えられる可能性は50%しかありません。人間のコントロールを超えた、決して後戻りのできない連鎖反応が始まるリスクがあります。50%という数字は、あなた方にとっては受け入れられるものなのかもしれません。

しかし、この数字は、(気候変動が急激に進む転換点を意味する)「ティッピング・ポイント」や、変化が変化を呼ぶ相乗効果、有毒な大気汚染に隠されたさらなる温暖化、そして公平性や「気候正義」という側面が含まれていません。この数字は、私たちの世代が、何千億トンもの二酸化炭素を今は存在すらしない技術で吸収することをあてにしているのです。

私たちにとって、50%のリスクというのは決して受け入れられません。その結果と生きていかなくてはいけないのは私たちなのです。

IPCCが出した最もよい試算では、気温の上昇を1.5度以内に抑えられる可能性は67%とされています。しかし、それを実現しようとした場合、2018年の1月1日にさかのぼって数えて、あと420ギガトンの二酸化炭素しか放出できないという計算になります。

今日、この数字は、すでにあと350ギガトン未満となっています。これまでと同じように取り組んでいれば問題は解決できるとか、何らかの技術が解決してくれるとか、よくそんなふりをすることができますね。今の放出のレベルのままでは、あと8年半たたないうちに許容できる二酸化炭素の放出量を超えてしまいます。

今日、これらの数値に沿った解決策や計画は全くありません。なぜなら、これらの数値はあなたたちにとってあまりにも受け入れがたく、そのことをありのままに伝えられるほど大人になっていないのです。

あなた方は私たちを裏切っています。しかし、若者たちはあなた方の裏切りに気付き始めています。未来の世代の目は、あなた方に向けられています。

もしあなた方が私たちを裏切ることを選ぶなら、私は言います。「あなたたちを絶対に許さない」と。

私たちは、この場で、この瞬間から、線を引きます。ここから逃れることは許しません。世界は目を覚ましており、変化はやってきています。あなた方が好むと好まざるとにかかわらず。ありがとうございました。(出典 NHK news web)

「サマーワールドフェス in TOHO」

1学期の終わりに、5、6年生の委員会による前期児童会発表、「サマーワールドフェスin桐朋」が行われました。

各委員会ならではの出し物を企画し、全校の子どもたちで楽しみます。

今日は企画名をご紹介!

代表委員会「桐の子縁日」

体育委員会「TOHOスポーツ検定」

図書委員会「図書室ダイエット大成功事件」

あそび企画委員会「謎のホーンテッドハウス」

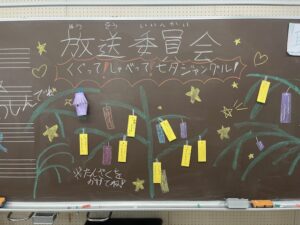

放送委員会「よけて!しゃべって!七夕ジャングル」

理科園しぜんひろば委員会「とうほう中in宝さがし・自然を使ってワークショップ」

保健委員会「みんなで楽しもう!お仕事体験!」

プレイルーム委員会「命がけの宝さがし」

どの企画も、とっても楽しそうですね。

とても暑い中でしたが、委員会の5、6年生がいきいきと活動していたからか、遊びに来た下級生もとても楽しそうでした。

1学期の委員会活動は、「みんなの声の木」作成や、子ども集会、そして日々の学校生活をつくる地道な仕事など大忙しでしたが、楽しみながら頑張る姿が素敵でした。

2学期の活動にも期待です!

6年生では百人一首が人気

6年生の歴史の授業では和歌について取り上げ、「百人一首」、さらに「競技かるた」について学びました。

かつて全国高校競技かるた選手権大会10連覇を成し遂げた名門高校の競技かるた部出身である、桐朋小の司書の先生を教室へお招きして、その青春時代や部活としての競技かるたについて熱く語っていただきました。和歌にちなんだ先生の名前のことや、競技かるた部の意外な「体育会系」的な雰囲気について等、とても面白いお話で、子どもたちも強く興味を惹かれていました。授業の後半では実際にかるたで対決する場面も見せてもらいましたが、先生の圧巻のスピードに歓声があがりました(ルールでは、音をたててはダメなのですが)。

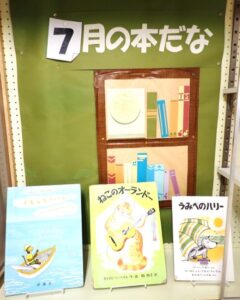

この授業以降、6年生では「競技かるたブーム」が巻き起こっていて、休み時間では図書室をはじめ様々なところで、かるたに興じる子どもたちの姿がみられています。

世界に一つだけの竹馬にのってみよう

土曜参観の日、子どもたちと保護者の方で協力をして竹馬づくりに挑戦しました。

竹馬づくりに向けて、竹を扱いやすい長さに切っておいたり、材料をまとめておいたりなど、保護者のボランティアの方が準備をしてくださいました。

竹馬実行委員の子どもたちは、竹馬の足場となる木材をみんなの分受け取りに行ってくれました。自分の竹馬の木材を受け取ったみんなは、熱心にやすりがけしながら竹馬づくりへの期待を膨らませます。

さあ、竹馬づくりの当日。お日様に背中を押されて、子どもも大人も気合十分。

竹を切ったり、木を針金でとりつけたり、釘を打ったり・・・。最後に名前を書いて、ついに自分専用の竹馬が完成!

さっそく、大人に支えてもらいながら、竹馬にのってみた子どもたち。「たかーい!」「みぎ、ひだり、みぎ、ひだり」「ママとパパものってみて!」なんて楽しい声が聞こえてきました。

余った竹は、「自由につくってお土産にしていいよ」と言うと、たちまちコップやゆびわ、剣に双眼鏡など、いろんなものに変身していました。

子どもたちは、自分の手でつくった竹馬とすっかりお友達になって、挑戦して失敗してまた挑戦する毎日を過ごしています。

命を活き活きと輝かせてチャレンジし続ける卒園生[Ⅱ‐430]

卒園生のTさん(桐朋幼稚園、桐朋小学校、桐朋中学校、桐朋高校を卒業して、現在、九州大学大学院で学ぶ)へ話を伺う機会がありました。Tさんは、ご自身の願いによって、外の世界(人やもの)と自分自身にはたらきかけ、いろいろなことを取り込みながら、新しい自分を創造していました。

「こんにちは卒業生」

チャレンジし続ける 小学校卒業第55期* T・Yさん

〈初等部〉 幼稚園ではとにかく自由でした。したいことを先生に伝えると、一緒に泥だらけになって全力で遊んでくれた印象があります。仲良くなるための喧嘩なら喧嘩スペースを作ってくれたりして。そのおかげでのびのび成長でき自分の基礎を作ることができたと思います。

また、小学校も思い出がたくさんあり、特に味噌を作ったりして発酵をテーマに「発酵食品パーティー」をしたのが印象深いです。担任の先生がすごく活動的で、みんなで食材の育て方から料理の仕方を学んで、料理を囲むのは本当に楽しかったです。

自主学習ノート制度もまた印象的です。当時は本当に勉強が嫌いで宿題とか嫌いでした。そんな中で担任の先生が自主学習ノートを開始、「好きなことを勉強してノート2ページ分書いてきて!」って。自分は初めての自主学習ノートで「世界の標高の高い山」について調べたんですけど、それでも「よく調べたね。学びになったね。」って伝えてくれて。社会とか特に嫌いだったんですけど、今ではそれが学ぶ楽しさを知るきっかけになったんじゃないかなって思ってます。

*2025年3月現在、卒業は66期

〈中高時代〉 めっちゃ楽しかったです。男子校ならではの楽しさが凝縮されてて、同級生だけじゃなくて先生との思い出もたくさんある6年間でした。

また、中学の修学旅行で東北の被災地を訪れたとき、津波の映像やその津波の傷跡を見てすごく衝撃だったのは今でも忘れられないです。その時に人々を助けるような仕事がしたいなあってなんとなく思ったんですよね。

そうしたら高校生の時に電車で見たJICAの広告で、きれいな飲み水がない地域があること知って、工学に興味があったことも相まって「これだ!」って。自分なら井戸を作ることで手助けをできるかもしれないって思ったんです。それを軸として大学を選んで入学しました。

〈大学時代〉 自分の通っていた学科が海外との結びつきが強いっていうのもあって、海外に行くことが増えました。それまであまり海外って行ったことなくて。

特にその中でもJICAのボランティア派遣体験プログラムに参加したときにガーナに行ったんですけど、この三週間の経験は印象深くて、とてもいい経験になりました。

現地の人に話を聞いたり、実際の市場とかを見て、課題や改善点を自分たちで見つけ出して、現地のNPOとJICAの人から毎日フィードバックをもらいながら、解決策を自分たちで考え出して提案するみたいなことをしました。しかし、生活水準や衛生環境はそう簡単に変えられない、こんなにも何もできないのかっていう無力感を感じてしまうことが多かったり、自分たちは4人1組で日本人同士支え合っているからできたけど、一人でやるってなったらしんどいのかなって思いました。

それでも、これをしなかったら、ちょっとずつしていかなかったら何も変わらないとも思いました。このような経験から、今では海外と関わりの強い専攻を選択し、将来もそんな仕事に携われるように学び、活動しています。

桐朋教育研究所発行『桐朋教育』(2025年7月発行予定)「こんにちは卒業生」より

誌面の都合から、記事では概要をお伝えしています。

記事に関連した語りに少し触れると、「教室で味噌とか作って、びっくりしましたね。カビとか入ってて。『あ、こんなん食えねえじゃん』と思ったり…。だけど、カビを取ってどんどん発酵させていくとか、なんかいろいろ面白くなって…」(小)、

「小学校の時に野球をちょっとやってて、見逃し三振とか空振り三振した時に悔しすぎて、悔しいけどその怒りをボールにぶつけろとか言われたんですけど、当たらないからぶつけられないし、どうすればいいんだろうと思って。それだったら、もっと直接たたかうような柔道とかラグビーとかにしよう。それで負けたら本当に自分の実力不足だなって諦めがつくかなと思って。柔道とラグビーで迷った時に、個人スポーツだと努力しなくても試合に出れるけど、集団スポーツだと努力しないと試合に出れないぞって、親から言われて、ラグビー選んだって感じでしたね」(中)

など、その時々の感動、熟考、選択がとても豊かでした。

Tさんは保護者から、「『勉強をしなさい』と言われた印象はほとんどない」と言っていました。先ほど「柔道とラグビーで迷った時」のことで触れましたが、ご自身が迷ったり困ったりした時に、親の考えを聞いて、自分で考え決めたことを言われていました。

Tさんの親御さんは、自分で間違えたり、失敗したり、行きつ戻りつしながら成長していく人間観をお持ちで、ゆったりした関わりをされていると、私は捉えています。

Tさんのお話全体から、迷いやとまどいも含めてその瞬間を充実して生きること、その積み重ねが自由に、幸せに生きることにつながること、心をやわらかくして自分の気持ちに正直であること、芯となるものをつかみ、磨くことなどを大切にしていると捉えました。

私たちは、保育、教育において「生涯を通しての自己実現のための素地の形成を援助する」ことを大切にしていますが、「素地を形成を援助する」ためには、先取りや、目先のための学びではなく、今この幼児期、児童期でなければ学んだり、身につけたりすることが出来ないことを子どもたちに示したいと、Tさんのお話を伺い、あらためて思いました。

写真はすべて先週の様子から

写真はすべて先週の様子から

金属のさまざまな性質を調べよう

4年生の理科の授業では、「金属」の学習をしています。

子どもたちは1人1人「アルミニウム」「銅」「鉄」「真鍮」の金属片をもらい、手で触ったり、金づちで叩いたりしながら、どのように変化するかを観察し、【形】【温度】【硬さ】などの性質を調べます。

写真を見たり文章での説明を読むだけでは分からない金属の特徴を、実物を手にしながら学んでいきます。

先日の授業では「竹串」を金づちで叩いて、金属との違いを調べることもしていました。

桐朋学園小との交流会

先日、国立にある桐朋学園小学校に招かれて、スポーツやゲームを通して交流の時間をもちました。

会場にはいくつもの種目があり、ウィンクキラーやカードゲーム、爆弾ゲームやいすとりゲーム、そしてフルーツバスケット、鬼ごっこ、ドッヂボール、バスケットボールなど、自分の好きな遊びを選んで自由に参加することができました。

遊びのあとは、おいしいチョコチップメロンパンとジュースをいただき、ほっとひと息。

さらに圧巻だったのは、桐朋小の三人によるお笑いステージ!会場全体がどっかんどっかん笑いに包まれるほどの大盛り上がりでした。三人の思い切りのよさと勇気に、みんなで思わず拍手。学園小一番大きい子と桐朋小で一番大きい子の腕相撲など、交流もできました。

この日、新しい友だちができた人もたくさんいたようです。中学校でまた出会い、つながっていく仲間たち。この先の広がりが、とても楽しみです。

<子どもたちのふりかえり>

「学園生の子たちはみんなすぐに仲よくしてくれて、友だちができるか心配だったけれど、すぐに心配がふきとんだ。最後にみんなの前で話す時はすごくドキドキしたけど、たくさんの拍手の音がしてすごく安心してうれしかった。また会いたい!」

「フルーツバスケット、いす取りゲーム、ばくだんゲーム、たのしかったです。学園小の子はすごく背が高くてびっくりしました。校しゃもきれいで、とてもいいなと思いました。」

「すごくやさしくて同い年とは思えないくらいだった。みんなであだ名をつけ合ったり、○○ちゃんのチームとウィンクキラーをやったりしてすごくたのしかった。中学で会う約束もできた。会えたらいいな」

「最初のボールを回す爆弾ゲームで二人と友だちになれました。しかも同じドッジボールチームでもっと仲が深まってたのしかった。最後のおやつでいろいろ話をして、本当に良いこうかん会でした」

「学園小でやったお笑いは、5日という短い時間で作り上げました。三人でたくさん練習しました。最後にみんなのわらい声が聞こえてきて、大せいこうで終わってよかったです」