投稿者: tohoblog

保護中: 初等部通信 6月13日

保護中: web説明会会場

1年生、ようこそ!

もうすぐ入学式。

例年は、5年生のパートナーと登校して、手をつないで入学式会場に入場したり、2年生がお祝いの表現をしたり、桐朋小学校のみんなでお祝いの気持ちを持って1年生を迎えるのですが、今年は残念ながら、そのような形ではできません。

でももちろん、1年生を歓迎する気持ちに変わりはありません。

1年生の教室の飾り付けを5年生がしました。6年生はお祝いのメッセージビデオを撮りました。入学式で流す予定です。

桐朋小学校のみんなが、1年生のみんなと遊べる日を心待ちにしています!

とてもうれしい1週間

本当に久しぶりの登校、みなさんどんな気持ちだったでしょうか。

この5日間、先生たちも毎日わくわくドキドキしていました。

校門や曲がり角で、まだずっと遠くにいるみんなの姿を見つけると、

「おーい!!おはよう!!」「こんにちは〜!!」と

駆け寄って握手したくなる気持ちをグッとおさえて、みんなの姿を嬉しい気持ちで見ていました。

「エアーハイタッチ」「エアーあくしゅ」をしてくれた人もいたね。

ピカピカのランドセルを背負った1年生も、全クラスが体育館での顔合わせを終えることができました。

用意していた上履きが小さいと思ったら、なんと2サイズも足が大きくなっていた1年生がいましたよ!

来週の入学式がますます楽しみです。

毎日、熱をはかったり、消毒したり、何度も手をあらったり、マスクを管理したり、

いろいろと慣れないことが多くて大変だけれど、

みんなで気を配り協力しながら、たのしい学校生活になるように工夫していきましょう。

健康観察カードの確認、水筒の手入れ、マスクの管理など、どれもとても大切です。

あたらしい学校生活を確実なものにするためにも、最初が肝心!

お家の方のご協力をどうぞよろしくおねがいします。

1年生のお部屋を準備していたら、窓からちょうちょが入ってきました。来週も会えるかな?

久しぶりに会えて嬉しい[Ⅱ-230]

6月1日より、幼稚園、小学校を再開しました。長い休園、休校期間中、子どもたち、保護者の皆様にはいろいろとご理解、ご協力をいただき、ありがとうございました。

幼稚園は、1日に5歳児(ゆり組)の進級式、2日に4歳児(ばら組)の進級式、3日に3歳児(たんぽぽ組)の入園式を行いました。子ども一人ひとりの名前を呼んで、進級した子どもたちにはお祝いの花束を、入園した子どもたちには園章を渡しました。

子どもたち、保護者の皆様、おめでとうございます。

一人ひとりの子どもの世界を大切に、そのおもしろさや価値を共に味わいながら、その子自身がどんなふうに関わろうとしているのかをとらえて応答します。一人ひとりが命を活き活きと輝かして生きていくことを援助していきます。

小学校は、時差、分散登校を行っています。グランドやしぜんひろば、アスレチックなどをいっぱいに使って遊ぶ子どもたちの姿を嬉しく思いました。

子どもたち、保護者の皆様へ(5月の手紙より)

長い期間の休園、休校中、子どもたち、保護者の皆様にはいろいろとご理解、ご協力をいただき、ありがとうございました。 一人ひとりが自分の命や周りの人の命を大切にする取り組みを行い、医療や介護をはじめさまざまな現場での努力によって、感染者数の減少、陽性率の低下、病床数の確保などがすすみ、園、学校も再開することができます。一方、お亡くなりになった方や現在も入院、治療されている方もおり、まだまだ困難を抱えています。そうした方へ心を寄せながら、みんなで力を合わせて社会を守り、つくっていきたいと思います。

園、学校の再開ということで、子どもたちはいろいろな願いをもつことでしょう。私たちは子どもたちに寄り添い、子どもたちといっしょに、園、学校という場で生まれる気づきや学びを大切にすすめていきます。すぐに通常の保育、教育活動とはなりませんが、一人ひとりが、園、学校で学ぶことのたのしさや良さをつくっていきます。

子ども同士が認め合い、支え合い、励まし合う関係を育てていきます。 子ども同士がいっしょに遊ぶ・学ぶことで、知的好奇心をよびさまし、遊ぶ・学ぶほど人の心を深く、より深く想像力が働くように育てていきます。

※「あたたかみのある教室へ」。中学年の床をきれいにし、机、椅子を新しいものにしました。

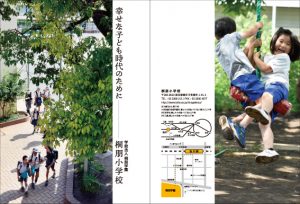

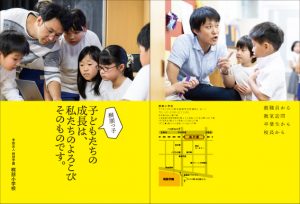

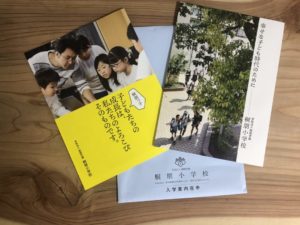

学校案内が電子ブックになりました。

本校の学校案内と学校案内別冊が電子ブックになりました。

これまで表紙のみの告知でしたが、本日より公開いたします。

- 学校案内『しあわせな子ども時代のために』

- 学校案内別冊『子どもたちの成長は、私たちのよろこびそのものです』

ホームページのバナーや「→入学案内←」からお進みいただくとご覧になれます。

もし、実際に手に取って読まれたい方、興味をお持ちになった方は、ぜひ受付を開始した「資料請求」をご利用ください。

お待ち申し上げております。

資料請求の受け付けを開始しました

本校の受験を検討されているご家庭の皆様、本校のことを知ってみたいと思うご家庭の皆様

本日より、トップページのバナーや「入学案内」のページから、資料請求の受け付けを開始しました。

なるべく早くお手元に届くよう準備を進めることに努めますが、

安全管理上、少し時間を必要とすることをあらかじめご了承いただけますと幸いです。

恐れ入りますが、お子様お一人につき一部とさせていただきます。

ご了承ください。

お申し込み後、10日間をすぎてもお手元に届かない場合は

恐れ入りますがお電話にてお問い合わせください。

03−3300−2111(代)

「小学校資料発送の確認」とお申し出いただければ、学務課にお繋ぎします。

尚、募集要項については、「入学案内」→「児童募集要項」のページを更新しております。(ダウンロードも可能です。)

学校案内の冊子は電子ブックで見ることが出来るように準備を進めており、こちらも近日中に公開いたします。(現在、電子ブックは表紙のみ見ることができます。)

合わせてご覧いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

入学案内のページは →こちらから←

雨雲の下は笑顔

待ちに待ったその時は、残念ながら傘の出番でもありました。

ちょっと緊張した面持ちで正門を通ってきた子どもたち。

二人、三人、と仲間を見つけると、目元が和らいだように見えました。

見守りの先生たちも、マスクの下はとびっきりの笑顔(だったはず)です!!

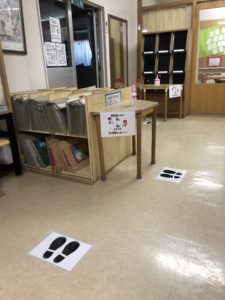

傘をしまって、健康観察カードを出して、上履きを用意して・・・

ちょっと大変そうでしたが、みんなあわてず着実に手の消毒なども行いました。

明日以降に登校するみなさんは、

朝の検温を終えたら、カバンの取り出しやすいところにカードを入れておきましょう。

晴れるといいね!

待っています!

毎日いろいろな教室の準備をすすめています。

窓をあけると、青々した葉っぱがもりもりと伸びていて、

ちょっと湿った空気に、葉っぱの匂いが溶け込んでいる気がします。

ふと見たカレンダーは、なんと3月のページ。

3枚一気にめくって、さあ、明日からは6月!

みんなとの新しい学校生活がはじまります。

たのしみに、そして、慎重に。

マスクの下の笑顔を想像しながら待っています。

玄関に入るのを待つ間も、オレンジの印のところで並んでね。

朝の検温もわすれずに!!

6月WEB説明会申込について

本校HPをご覧いただきありがとうございます。

5月9日・30日・6月20日・27日に予定しておりました

学校説明会、体験会を開催することができず

お待ちいただいた皆様には大変ご迷惑をおかけしております。

ささやかではありますが、WEBでの学校説明会を準備しております。

①6月20日(土)10:00〜16:00公開

受付期間:6月17日(水)12:00〜6月19日(金)16:00

②6月27日(土)10:00〜16:00公開

受付期間:6月24日(水)12:00〜6月26日(金)16:00

両日とも同じ内容です。

初めて本校の説明会にご参加される方は上記の受付開始前に

本ホームページ「説明会・体験会予約画面」にて

ユーザーID登録をお済ませいただくことをお勧めいたします。

6月開催のWEB説明会は、お一家庭につきどちらか1回のご参加となります。

ご参加いただいた方には、アンケートのご回答をお願いしております。

安定した動画視聴のために人数に限りを設けておりますことをご理解ください。

みなさまのお申し込みを心よりお待ちしております。