投稿者: tohoblog

私のおうち時間

5月に入り、夏の始まりのような天気の日が続いていますね。

今年は、コロナウイルスの影響でおうちにいる時間が思いもよらずふえました。このおうち時間をいかに過ごすか!私は、ずっとやりたいと思っていたことに挑戦してみました。

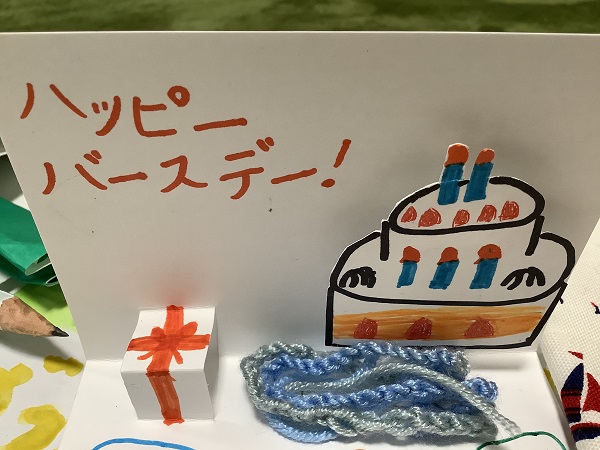

【写真1】

これは、クロスステッチという刺繍(ししゅう)の1つです。

名前のとおり糸がXの形にクロスするように針で通していきます。

初めは、×××だけでどうなるのか、かわいい絵ができるのかなぁと心配しながら、さらに×××と進めていくと、なんとこんなかわいい作品が出来上がりました。

思った以上に簡単で、どんどん次がやりたくなって、はまってしまいました。

今は4つ目の作品を作っています。このクロスステッチは、思った以上に簡単にできるので、手芸が好きな小学生にもおすすめです。

他には、自分の好きな布でマスクも作りましたよ。今度、学校が始まったらつけてみたいと思います。私はだれか?ヒントは、このマスクとイスです。分かるかな?

【写真2】

学校がお休みの間に、手芸に取り組んでいる人も多いと思います。学校が始まったら作品の見せ合いっこしたいな。

保護中: 図書室から郵送貸出についてのお知らせ

保護中: 5月スクールカウンセラー電話相談日の追加

きっと明日は

こんにちは、みなさんお元気ですか?

1.おりがみ

いきなりですが、ユーチューブを見て作った、おりがみを紹介します。

オレンジ色のさかなは、口をパクパク動かすことができます。

このきいろい星の作り方は、ある方法で、おりがみで五角形を作るところから始まります。(ハサミを使います)

本当のことを言うと「正五角形」にはなりません。

高学年の人は、なぜ、その方法で五角形に近い形を作ることができるのかを考えると面白いと思います。

この「さかな」や「星」がおもしろそうだなと思ったら、作り方を調べて、作ってみてください。でも、スクリーンを見る時間は短めにしてくださいね。

2.「きっと明日は…」

最近ある人から「日はまた昇る」ということばで、はげましのメッセージをもらいました。

「明けない夜はない」「止まない雨はない」…。

連想ゲームのように似たような言葉がいくつか、頭に浮かんできました。

ふと「にじ」という歌の歌詞を思い出しました。

「きっと明日は、いい天気…」

学校で、みんなが笑い合える日は、きっともうすぐ来る。そう願っています。

一日一日を大切に[Ⅱ-229]

(5月、初等部の皆様へお配りした通信からです。)休園、休校期間中、子どもたち、保護者の皆様にはいろいろとご理解、ご協力をいただき、ありがとうございました。休園、休校期間を延長することで、子どもたち、保護者の皆様にご負担をおかけしますが、何卒ご理解をください。

1、 5 月 31 日(日)まで、休園、休校期間を延長します

初等部は、5 月末日までを休園、休校期間とします。事態が好転すれば、登園、登校日を設定する可能性もあります。そう願っています。

多くの子どもたちが、通園、通学に公共交通機関を利用しており、感染リスクが高いと考えられます。子どもたちの命、周りの人たちの命を

守ること、逼迫している医療危機を食い止めるなど社会を守ることを引き続き行いたいと考えます。

休園、休校期間中、子どもたちと保護者の皆様に、「休校期間中の過ごし方やこんなことに取り組むとたのしい」、「ゆったりすることや何もしないことの子どもの権利をも含めて、子どもたちにこの時間を大切に過ごしてほしい」と呼びかけました。幼稚園では「家でのいつもの生活に一味加えて」「家の中を一工夫」などの過ごし方を電話で伺い、小学校では子どもたちと担任のメール、通信を通しての子ども同士のやりとりの中で、それぞれの豊かな生活や学びに、私たちも学ばせてもらいました。一方で、休園、休校期間が長くなり、今後への心配、生活リズムの乱れ、意欲的に学びを継続するのが難しい状態なども見られました。

5 月も休園、休校期間を延長しますが、これまでと同じように、個別につながり、子どもたち、保護者の皆様の気持ちを大切に受けとめること、子どもたちが夢中になるような創造的な時間(探究的な学び)を過ごせるようにすることを大切にしていきます。

幼稚園では、お子さん、保護者の皆様へ、子どもたちが楽しめるものを同封の「桐の葉」やCD などでお伝えします。小学校では、これまでの取り組んできた「創造的な時間を楽しむ学び(探究的な学び)」 に加え、新年度の学習内容から興味関心をもち、夢中になれるような探究的な学習へ取り組めるような課題をお伝えします。これまで同様、子どもたち全員が取り組む課題と、それぞれが選択できるチャレンジ課題があります。

さらに今後は、長期化する事態に備えて、子どもたちが本質的に学び続けられること、心が健康で豊かに過ごせることを考えたときに、子どもたち、保護者の皆様と園、学校、そして何より子どもたち同士がつながり、学びを個々のものからみんなのものにしていくプロセスが欠かせないと思っています。

そこで、これまでのクラスメールでの共有に加え、Zoom によるオンライン・ホーム・ルーム(OHR)の活動を始めます。子どもと教師だけでなく、子どもたち同士の認め合い、励まし、深め合い、支え合いの関係を作り、安心とオフラインでの学びへの意欲を育む場と考えます。詳細は、今後、学年より(お便りなど)お伝えします。

初等部では、活動や授業動画を一方的に流して子どもが受け身となってしまう様なオンラインの活動、授業や、繰り返しドリルのような学習だけに取り組む課題も好ましいものとは考えてはいません。これまで大切にしてきた活動、学び(一人ひとりの興味関心から夢中になる学びと、それらを共有し合うこと)を大切にしながらも、できることを行います。

小学校では、子どもと教師、子ども同士のつながりによる、学びと生活づくりのために、オンラインとオフラインの学びが相互に作用することが必要だと考えて取り組みます。デジタルデバイスの使用と目の健康に関しては、長時間の使用による「近視進行」「ドライアイ」「両眼視機能の問題」などの心配があり、30 分見たら 5~10 分は屋外の遠くのものを見るなどして気をつけて取り組むことを呼びかけます。

休園、休校期間中の困難さも聴いてきました。いっしょに考えていきたいです

いつものように外に出ることや友だちに会うことの難しさ、生活リズムの乱れ、体力面の不安などがあることを聴いています。自主性が大事だと考えても、示された課題や他の何にしても自分からすすんでやらない姿を前に、無理矢理やらせることはやめた方が良いのか、一緒に楽しくなる声かけをしながらでもやった方が良いのか、自分でやりたくなるまで見守る(見守るのは本当に難しい)のか迷う、なども聴きます。身につけなくてはならない知識にこだわらなくても良いのか。すすんで学ぼうとしない子どもの姿に苛立つ場合もあるなども聴きました。そうした様子や保護者の皆様の気持ちなども、ぜひ個人面談で聴かせてください。小学校で実施したアンケートでの皆様からの返信もていねいに読みます。個々の子どもに寄り添っていっしょに考えていきたいと、私たちは思います。

園、学校として大切に考えていること

いつもと違う日常で、私たちも何が正しいのか迷い、悩みます。そうしたときこそ、私たちが大切にしたいことは何かを問い続けています。

皆様の声を聞きながら、私たちも学びながら、長期化する休園、休校に対応して、段階的に生活や学びの中身や方法を深めていきたいと考えています。今、園、学校として大切に考えているのは、次のようなことです。

●命と健康を守る

感染が拡大し、命が脅かされ、失われている現在、またいろいろな意味で健康が損なわれている現在こそ、このことを大切にします。

学習や先々のことに対する様々な不安があると思います。けれど、今一番大切なのは、子どもたちの心と体の健康を守ることだと思います。子どもたちが安心して心がおだやかに過ごせるようにしていきましょう。私たちは長期的な視野で、フォローをしていきます。

●学び(遊び)とは、自分の頭で考えて何をするか決めて行動すること

学びには、安心感や信頼感の土台があり、自分でやろうとして身につきます。私たちは、子どもたちが自分のペースで興味関心をひろげ、深めること。世界に夢中になることを大切にしています。これは、園、学校がある時も大切にしていることですが、今は特にその力が問われています。難しいことですが、ご家庭の協力のもと 4 月には多くの子どもたちがこの力を発揮し、豊かな学びがたくさん生まれました。私たちも学びの種を発信していきます。今がチャンスととらえ、これからも一緒に取り組んでいきましょう。

●友だちや先生といっしょに生活し、学んでいく

一方で、学びとは、仲間とともに深めていくものです。いっしょに学ぶことで好奇心をよびさまします。面白い豊かな文化と出あえます。いっしょに学ぶさまざまな文化は、人と人とを結びつけるために学びます。学ぶほど人の心を深く、より深く想像力が働くようになります。園、学校の存在意義でもあるこのことをどう創っていくか、今私たちが問われていることだと思います。小学校では、アナログ、デジタル、様々な方法でともに学ぶ場を保障していくことが、今の課題だととらえています。

●子どもどうしが認め合い、支え合い、励まし合う関係を育てる

教師からの発信やサポートはもちろんですが、子ども同士の関係をつくることで、安心感や信頼感の土台ができ、生活や学びの意欲につながると考えます。この点にも、力を注ぎます。

2 月末から休園、休校が続き、子どもと出あい、関わり、触れあうことのできない日々を過ごしています。そうした日々の中、これまで私たちは子どもの声や姿に励まされたり、考え悩んだりしながら、子どもたちとのかけがえのない日々を過ごしているのだと、その大切さを感じています。

(2以降は略します)

(2以降は略します)

保護中: 桐朋小学校のみなさんへ〜校長より〜

おすそ分け

休校期間が長くなり、今は新しい学年、クラスに進級した子どもたち。

そんな中、元のクラスの子どもから手紙が届きました。どのお手紙もうれしいです。書いてくれたこと、出してくれたこと。手紙を書く時に少なからず相手のことを考えながら書いてくれている。もうそれだけで笑顔になります。

でもこれは開けてびっくり。誕生日の日ぴったりに、お誕生日おめでとうのメッセージと、時間と心をこめてくれたのが瞬時にわかる手作りギフトだったからです。

なぜ、このことを書いているのかと言うと・・・

今、皆さんはきっと現在の状況に「慣れ」たくないものの、「慣れ」てきてしまう部分も少なからずあるかと思います。

「慣れ」るということは、現状を受け入れ、周りが見えてきて適応できてきた時に到達する感情の表れであると同時に、「慣れ」ると現状の様々な事柄に対しても「慣れ」て、それが当たり前に近づき、鈍感になっていく面があると考えています。

例えば、子どもが生まれた時。初めてつかまり立ちができた時。初めてお話しできた時。トイレがうまくできた時。一人で通学できて下校できた時など、初めてのことは慣れるものではない忘れ難い刺激的な幸せです。

では、子どもがお手伝いをしてくれた時、お願いを聞いてくれた時、出来なかったことが出来るようになった時、喜ばせようとちょっとしたサプライズをやった時、これが日々繰り返されていくと、どうでしょうか。「慣れ」てきてしまう部分がある気がします。(もちろんそうでない人もたくさんいます。)

そういう部分を自分も持ち合わせていると理解した上で、いつも刺激的とは難しいですが、「慣れ」ないで、ささやかな幸せを感じることができる心であり続けたいと願っています。そのためには、「ありがとう」の気持ちを忘れないことだと思っています。当たり前ということはない。そこには想いがこめられているんだと。

おめでとうの言葉だけでは満足しにくい世の中かもしれません。プレゼント=「物」。購入したものになりがちかもしれません。もちろん「物」でも、ささやかな幸せはうまれるでしょうし、実際うれしいですし、それはそれで刺激的ですし、確かに想いが込められていると思います。

でも手作りの「もの」にはその人「らしさ」がはっきり現れます。見た目や雰囲気で誰が作ったのか、知っている人であればおよそわかります。でも「物」ではおそらくそこまでわかりません。

「誕生日を覚えていてくれてありがとう。」

「何人かに協力してもらって作っていることが分かるよ。声をかけたこと、協力してくれた人もありがとう。」

「思いついて、「やろう」と動いてくれてありがとう。大変だったよね。」

「どんな気持ちで作ったり、けずったりしたんだろう。」

「送る時どんな気持ちだったかな?しかも日にち、ねらって送ったよね?」

「届いたかどうか、もしかして考えてくれているかな?大丈夫、受け取ったよ、ありがとう。」

「きっとお家の人も力を貸してくださったことでしょう。ありがとうございます。」

他にもありがとうがたくさん出てきます。もっと話を聞きたくなります。

お家の中でささやかな幸せを日々の中で見つけたり、相手に意図的に贈ったりできることは素敵なことだと思います。そして、幸せを見つけたら、伝える。幸せをもらったら、相手だけでなく、誰かにおすそ分けする。ご家庭はもちろん、友だち関係でもこんな風に、心配りができることや、特別な何かではなく日常の中の当たり前と思うことの中から見つけられたら、「慣れ」たくない部分に「慣れ」て行きにくいのではないかと思うのです。

引き続き「慣れ」たくない日々が続きます。

その中で、ささやかな幸せを受け取ったので、おすそ分けのつもりで書きました。ありがとう。

はじめまして!わたしの名前は・・・

はじめまして!4月から桐朋小学校に来ました。

わたしの名前は、〇〇〇〇〇〇です。自己紹介にある、全部で6つの「」の最初の文字を並べるとわたしの名前になります。

今年は、2年生の担任をしています。クラスのみんなとはまだ会えていないけど、毎日メールのやりとりができているので、少しずつクラスのみんなのことが知れて嬉しいです。

それでは、自己紹介をします。

「は(バ)レーボールをずっとやっていました。」

ポジションは、セッター、リベロなど。バレーボールは、楽しいですよ。一緒にやりましょう!

「しょうがくせいのとき、とうほうしょうがっこうにかよっていました。」

ほぼ毎日、学校に残って遊びました。楽しい思い出がたくさんの学校です。みんなともたくさんの思い出を作りたいです。

「まいにちランニングしています。」

去年の年末から始めました。ランニングをしていたら、空がとてもきれいだったので、思わずパシャリ。健康のためにみんなも体力をつけよう!

「りょうりはべんきょうちゅう。いまは、たべるほうがすきです。」

一番好きな食べ物は、ラーメンです。食べることが好きな人はお話ししましょう。

「よくサッカーをみます。」

Jリーグが再開して、観に行けるようになる日が待ち遠しいです。サッカー好きな人もお話ししましょう。

「うんどうがとくいです。」

サッカー、野球、ドッチボール、おにごっこなどなど。みんなと体を動かして遊んだり、お話したり、勉強したりするのが楽しみです。

体を動かすことや、食べることが大好きな〇〇〇〇〇〇です。改めてよろしくお願いします。

♬夢と共に歩む

みなさんこんにちは。

本日の一曲は、2019年度の音楽会でみんなで歌った『夢と共に歩む』です。

(夜の学校の桜)

(夜の学校の桜)

昨年の6年生が、ブラームスの交響曲のフレーズを聴いて、

みんなで相談しながら歌詞を作ってくれました。

『夢と共に歩む』 作詞 2019年度6年生

明るい空に そよかぜがふく

ぼくらの 地球(ほし)のはじまりの朝

一面の緑を駆け抜けて

平和を願う歌声 しずかに広がる

夜明けを告げる 鳥たちの声

かがやく宇宙(そら)に虹の橋かける

大きな夢をとどけたい

時の流れをとびこえ 共に歩いてゆく (ラララ~)

音楽会の会場全体にひろがった歌声とリコーダーの響きが忘れられません。

そして、こんな今だからこそ、みんなと歌いたいなぁと思いました。

なかなか夜が明けずに、気もちがしずみそうになるそんな時、

そっと口ずさんでみてください。

ラララ~ってつぶやいていくと、ポッと心の中が温かくなるかもしれません。

~曲を聴く方法~

※黒い枠内、左側の数字の横をクリックすると再生・停止が出来ます。

※黒い枠内、右側のバーは音量です。お好みで調整してください。

つながり、やりとりを大切に [Ⅱ-228]

6年生より、「3月19日の登校日に、四つ葉のクローバーを見つけました。意外とすぐ見つかりました。クローバーは、小さいうちにふまれてちぎれたりしたものが四つ葉になりやすいらしいです。しぜんひろばはたくさん小学生が遊んで、原っぱをふむので、四つ葉が多いのではないでしょうか。」そして、かわいらしいクローバーの絵。反対側には「早く学校が始まるのを楽しみにしています!」とかかれた手紙をいただきました。きっと、このホームページでおい川さんが教えてくれたクローバーのことを見て、手紙で話してくれたのだなと嬉しく思いました。ありがとうございます。

今回のコラムは、先日、保護者のみなさまへお知らせをした文章からです。

1、5月31日(日)まで、休園、休校期間を延長します

現在、「緊急事態宣言」期間の5月6日までを、休園、休校期間としています。

今後、「緊急事態宣言」の解除の有無に関わらず、5月末日までを休園、休校とします。事態が好転すれば、登園、登校日を設定する可能性もあります。

このように考えたのは、これまでの東京都の感染状況では、収束に向かっているとは判断できないためです。埼玉、茨城、群馬、千葉県の自治体などでは、5月末日までの休校要請が出ています。その背景には、感染者数の多さ、生徒や保護者の不安などがあります。

桐朋幼稚園、桐朋小学校では多くの子どもたちが、通園、通学に公共交通機関を利用しており、感染リスクが高いと考えられます。子どもたちの命、周りの人たちの命を守ること、逼迫している医療危機をくいとめるなど社会を守ることを引き続き行いたいと考えます。どうかご理解をください。(これまでご家庭に多くの負担をかけてしまっています。医療に関わる方のご家庭の困難さを想像し何ができるかを考えたり、在宅勤務をされているご家庭の困難さも想像しています。また、ここには載せませんが、給付や返金、奨学制度、電話相談などについても検討し、今回みなさんにお伝えをしました。)

4月の休校期間中、子どもたちと保護者のみなさんに、「休校期間中の過ごし方やこんなことに取り組むとたのしい」、「ゆったりすることや何もしないことの子どもの権利をも含めて、子どもたちにこの時間を大切に過ごしてほしい」と呼びかけました。

子どもたちと担任のメール、通信を通しての子ども同士のやりとりの中で、それぞれの豊かな学びに、私たちも学ばせてもらいました。

一方で、休校期間が長くなり、今後への心配、生活リズムの乱れ、意欲的に学びを継続するのが難しい状態なども見られた場合もあったかと思います。

これまでの子どもたちやご家庭とのやりとりの中から、私たちは、今、子どもたちに大事なこと、私たちができることは何かを考え、教員間で学びあってきました。

「休校中、自分で生活リズムが整えられるようになってほしい。すすんで取り組んでいる子がいる。なかなか生活リズムが整えられない子もいて援助をしていきたい。」

「休校中、自分からいろいろな学びをすすめられるといい。そのための材料を伝え、励ましていきたい。知りたいから学ぶ、学びをたのしんだり、豊かにしている子がいる。なかなか学びをすすめられない子どもへの援助をしていきたい。」

「課題を提示されても、やれない子もいるだろう。子ども(保護者)とつながりを持ち、励ましたり、SOSをとらえたい。」

「子ども同士のつながり、やりとりを大切にしたい。つながり、やりとりをすることで学びが支えられ、豊かになっていく。そのために、オンラインの環境も整えられるといい。」

「取り組んでみてもわからないところがあるだろう。昼夜逆転してしまった子がいるかもしれない。子どもたちがどんな気持ちでいるのか、どんな生活をしているのか心配している。子どもとつながり、話をききたい。」などです。

長期化する事態に備えて、子どもたちが本質的に学び続けられること、心が健康で豊かに過ごせることを考えたときに、子どもたちや保護者のみなさんと学校、そして何より子どもたち同士がつながり、学びを個々のものからみんなのものにしていくプロセスが欠かせないと思っています。

具体的な課題ややり方などについては、今後、発送、発信をしますが、子どもと教師、子ども同士のつながりによる、学びと生活づくりのために、オンラインとオフラインの学びが相互に作用することが必要だと考えています。

私たちはこうした気持ちや考えをもち、これからも取り組んでいこうと考えています。(後略)