投稿者: tohoblog

干し柿づくり 第一弾

2学期、干し柿づくりをしました。

渋柿といって、しぶ~い味の柿が手に入ったので、みんなでつくってみることにしました。

はじめに、「しぶ~いを体験してみよう」ということで、渋柿の味見です。

「うへ~」「にがにが、しぶしぶする!」と、なんとも言えない表情の子どもたち。

ふだんの生活では、「からい」や「にがい」を経験することはあっても、「渋い」を味わう機会はなかなかありません。そんな中、みんなが勇気を出してチャレンジしてくれたことが、うれしく感じられました。

つぎに、いよいよ干し柿づくりのスタートです。

ピーラーを使って、丁寧に皮をむいていきました。はじめはなかなかうまくいきませんでしたが、だんだんコツをつかみ、最後には上手に皮むきができるようになりました。

ひもで結び、竹竿にくくりつけて、外に干して完成です。

晴れて寒い日が続くと、おいしい干し柿ができるそうです。

どんな干し柿がなるのかな、子どもたちと一緒に楽しみにしています。

中高図書館ツアーに行ってきました

2学期に、桐朋女子中高の図書委員会のみなさんが、中高図書館ツアーを企画してくれました。

数年前に、桐朋小学校の卒業生が図書委員長になり、小学校との交流企画を提案してくれて、それ以来毎年交流が実現しています。

今年も5・6年生の希望者が放課後、中高図書館を訪問しました。

「本は何冊あるんですか?」

「9万冊以上です」

「えーっ、すごい!」

広い図書館に圧倒されていましたが、図書委員のみなさんにコーナーごとに案内してもらい、検索の仕方や本の借り方を教わると、自分の興味のある本棚へ行って、「こんな本がある!」「この本おもしろそう!」と次々と本を手にとっていました。小学校の図書室より幅広い分野の本と出会うことができました。

特別に中高の本をお借りすることもできて、充実したひとときでした。

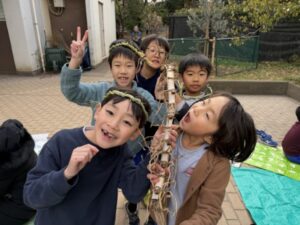

「ねじねじ ぎゅっぎゅっ」しめ縄づくり

しめ縄づくりの日、教室にはわらのにおいが広がりました。

「しめ縄ってなんだろう?」「なんだかいいにおいがする!」と、わらを手にした子どもたちは、目を輝かせて活動を始めました。

わらをよく見て、さわっていく中で、皮にあたる部分を「はかま」と呼ぶことを知りました。まずは、その「はかま」を一枚一枚ていねいに取り除く作業から行い、実際に手を動かしながら、わらのつくりへの理解を深めていきました。七本ずつ、合わせて十四本のわらを使う意味も学び、素材とじっくり向き合ってから、しめ縄づくりに取り組みました。

しめ縄づくりは、二人組になって行いました。一人ではむずかしい「ねじねじ」「ぎゅっぎゅっ」も、友だちと力を合わせることで、少しずつ形になっていきます。相手の動きを見ながら手を動かす姿からは、低学年なりの学びと成長が感じられました。

当日は、保護者の方がお手伝いに来てくださり、子どもたちは安心して活動に取り組むことができました。そばで見守ってもらいながら、最後まで意欲をもってつくり上げることができました。

仕上げの飾りつけには、自然広場や理科園で見つけた木の実や葉など、身近な自然の素材を使いました。

わらとふれあい、自然の恵みで飾りつけた手づくりのしめ縄は、新しい年を迎える準備として、子どもたちにとって心に残るものとなりました。

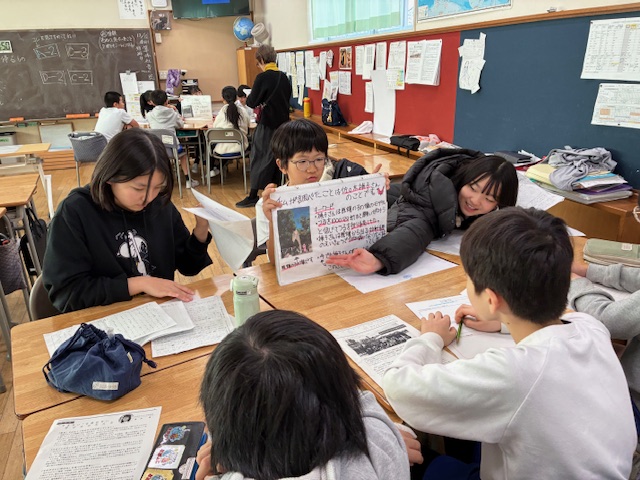

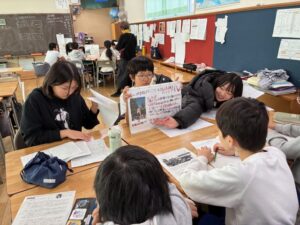

修学旅行報告会を行いました

10月に広島へ修学旅行に行った6年生。事前に学校でも、東京大空襲を経験した方々にお話を伺ったり、戦争の歴史などを学んだりしてきました。

実際に現地へ行った際には、原爆ドームや様々な碑、平和記念資料館を見学したり、被爆者の証言を聴いたり、大久野島へ行って毒ガス製造の歴史を知り、日本の加害の歴史を学んだりなど、本当にたくさんのことを肌で感じることができました。

毎年6年生は、そこで学んだこと、感じたことを持ち帰り、グループごとにまとめて「修学旅行報告会」を行っています。報告する相手は、保護者、そして来年平和学習に取り組む5年生です。

先日の半日研究会(年に数回、低中高学年それぞれにつき1クラスが午後残り、研究授業を行っています)では、この報告会が5年生に向けて行われました。

今回の報告会では、6年生は3人1グループになり、それぞれで伝えたいことを紙のスライドにして、3人の5年生に伝えるという方式を取りました。20分間の報告ののち、対話の時間も設けられ、「あなたが考える平和とは?」などのテーマについて、自由に語り合いました。最後に5年生からの感想を聞いて報告会は終了。

6年生の報告を聞いていて感じたことは、現地に行って実際に肌で感じながら学んだからこその、実感を伴った学びをしてきたのだなということ。自分の言葉で、戦争の恐ろしさや、自分たちがおかれている状況がいかに幸せかということ、どうすれば平和をつくっていけるかということなどを語っている姿がとても印象的で、また頼もしく感じました。

低学年から、国語などで平和教材を扱ってきてはいるものの、詳しい被害や、特に加害のこと(毒ガスのことなど)はまだ学んでいない5年生。初めて知ることも多く、時には質問もしながら、とても真剣に話を聴いていました。来年、自分たちがどのようなことを学び、そしてそれをどのように周りに伝えていくのか、感じることのできた時間になりました。

<6年生「私にとっての平和とはなにか?」>

・私にとっての平和は、みんなで助け合うことだと思います。(中略)けれど、ただ助け合うだけではいけません。たとえば、戦争を始めると言われ、あなたも戦ってと言われ、国のために戦いに行くのは、助け合いとは思えません。そうではなく、自分が間違っていると思ったことを伝える、そしてそれを受け入れてもらえるような世界になれば平和が生まれるのではないかな、と思いました。

・私は、報告会で改めて考えたことがありました。それは、自分は戦争を体験していなくても、同じ地球上で起こっていることをみんなで考えて伝えていく必要があると思います。(中略)「私にとっての平和とは」というテーマのスライドを、私のグループは入れましたが、そこに書いたことは、「1日3食のご飯が食べれ、学校に行けて・・・」など、生活のことを書いていたけど、今度その問いを聞かれた時には、「同じ過ちを繰り返すことがないように、私たちが考えて伝えていく必要がある」と付け加えたいなと思います。報告した側だったけど、学んだこともたくさんありました。

・「好きなことを好きなときにできる世界」

今の時代は昔とくらべたらすごく平和で、逆に戦争が起きてしまったら自分たちはどうなってしまうのだろうかという不安が、今までより強くなった気がします。だから、好きなことができる今が、ずっと続けばいいなと思います。

・笠岡さんのお話では勉強できることが幸せと言っていました。ぼくは今、むりやり働かされることもないし、食べ物もあるし、安心してすごせる環境があるから本当に幸せだと思う。笠岡さんは、両親が亡くなった後、「おかえり」と言ってくれなかったことが悲しいと言っていました。ぼくは、家に帰ったら、父か母が「おかえり」と言ってくれるし、ごはんも食べられるというごくふつうのことがあるのが幸せだと思う。

・平和とは、って一人ひとりに答えがあるから、他にも自分が平和だなと思うことはいっぱいあるんだけど、努力したいなと思っているのは、自分の考えをちゃんと持って周りに流されないように頑張りたい。(中略)これまで戦争について学んできて、それが日常の一部になってきてるから、終わっちゃうのはさみしい。でもちゃんと努力して新しく日常の一部にしていきたい。

・私にとっての平和とは、戦争もなく、衣食住があることだと思います。今の核兵器は日本に落とされたものよりももっと強力になっているので、どこかの国同士が戦争して原爆を落とし合うと、他の国にも大きな影響が出るし、地球が大変なことになってしまうので、そうならないためにもすべての国が核兵器を持ってはいけないと私は思います。今日本は戦争をしていないけれど、また戦争が起こってしまいそうで私はこわいです。そうならないためにも、戦争の悲惨さ、怖さ、どんなに平和が大切か、それを伝えて、もう二度と戦争を繰り返さないように私たちが頑張らなければいけないと思います。

<5年生「報告会の感想」>

・今まで原爆ってこわいなぁくらいのイメージだったけど、今日の話を聴いて本当にあった出来事で、どのくらいひさんで、すごい被害だったかわかった。それに今まで知らなかった、韓国の人の話や大久野島の話、さだこさんの話が知れて、本当に戦争って悲しいことなんだと思った。

・なぜ関係ない子どもや大人も戦争に巻き込まれないといけないのだろう?悪いのは、戦争をやった国どっちもだ。国のえらい人たちは、子どもっぽいのかもしれない。今、私たち5年生でもわかっている「話して解決すること、暴力をふるわないこと」を、真っ先に大人がやっている。

・日本は被害だけを語っている。例えば、一人と一人がケンカして、自分はやられたことだけを話すような感じだ。それを大きくしたものが、戦争だと思った。

・6年生の話を聞いたことで、戦争についてくわしく知ることができた。広島に落とされたたった一つのもの(原爆)で広島の人口の5分の1の人がなくなってしまったと思うと、すごくおそろしいと思った。それから、日本も毒ガスなんてよく作ろうと考えたと思った。原爆を落としたことも、毒ガスをつくったことも、その発想が出てしまうこと自体、戦争はしちゃいけないことなのだとわかった。

<6年生が制作したポスター> *実際に現地でスケッチした絵を元に描きました。

タネもしかけも夢もある!マジックワークショップ

初等部創立70周年の記念に、「桐朋っ子かるた2」をみんなで作りました。

言葉も絵も、たくさんの応募がありました。子どもたちの考える、桐朋の良いところ、おもしろいところ、好きなところ、楽しかったこと、思い出に残っていることなどが生き生きと見えてきて、選ぶのはたいへんだったけれど、嬉しい時間でもありました。

すてきな出会いもありました。かるたの製作をして下さった昇文堂さんのご紹介で、マジックの会社テンヨーさんが、桐朋っ子かるたを使ってできるマジックを教えてくださったのです。70周年のお祝いの会ではみんなで楽しみました。

4年生は、マジックワークショップも体験しました。

3つのマジックを練習して、担任の先生や校長先生に披露しました。

マジックのワクワク感と驚きを共有して、その魅力を存分に味わった4年生。その日の休み時間や放課後には、校舎のそこここで他学年の子をつかまえて、覚えたマジックを披露する姿が見られました。

マジックが上手になるための秘訣を教えてもらいました。

①くりかえし練習してみる

②まずは身近な人に見てもらう

③ゆっくりと、堂々と見せる

④自分も楽しんで!

「自分が心配そうな顔をしていたら、観客も心配そうな顔になっちゃうよ。

自分が楽しそうに笑っていたら、見ている人も笑顔になるよ。」

マジシャンの言葉通り、笑顔があふれるワークショップでした。

ツリーハウスの子どもたち[Ⅱ‐449]

中休みに、しぜんひろばのツリーハウス【注1】に行きました。ロープ前、子どもたちが列をつくっています。ツリーハウスに登ることができる! 喜びが伝わってきます。ツリーハウスの広さなどから、登れる人数は4名としました。

待っている人たちは、登りたい思いがあふれています【注2】。周りで見ている人もいます。自分の順番が来て、ロープにしがみついたものの、手と足の力で上ることができない人がいます。その人の背中やおしりを支える人もいます。しばらく粘ったけれども、登ることができないで、下に降りる人もいます。登ることが難しい時に、たすけて、手伝ってと言える、その声に応答する人がいる、そうしたやりとりを大切にしたいと思いました。時々、先生、抱っこ! 支えて~という人もいますが、自分や友だちに、ロープやまわりの木の助けを借りて登ろうと、励ましています。

ロープを持ち、からだを反らして、足で踏ん張り、手の力で登ろうとします。登ることができた人のマネをするものの、うまくいかずに諦めた人もいます。挑戦する姿を見守り、応援しています。

登ることができるようになると、登り、降りを何回も繰り返していました。さらに自信を持つと、何秒で上れるか、別の登り方に挑戦するなどもしています。

いいなあと思うのは、登りたいと思う気持ちがいっぱいであること。順番を待つこと。できない人の背中やおしりを支えること。見本やアドバイスを伝えあうこと。登れた時の喜びをあらわすこと。登ったものの降りることができず、勇気を出そうとすること。友だちに相談をすること。まだまだたくさんありました。

降りるのも、いろいろと方法があります。両側で飛び降りる人がいます。飛び降りた場所には、しぜんひろば委員の人たちが落ち葉を敷き詰めてフカフカにしてくれています。しぜんひろば側に降りるのは、高さがあるため、かなり勇気が必要のようです。飛び降りることは怖い人は、慎重にロープと木を使って降ります。降りるから登るのを待って、と声をかけています。そして登る順番を待つ人たちが受けとめます。そうしたやりとりも見られ、いいなあと思いました。

登ると、景色がいいそうです。登れたという喜び、自信、誇りなどもあるのでしょう。「先生もどう、登ってみない。」と言われました。嬉しいお誘いです。(2025年12月15日快晴)

注1 ツリーハウスは、しぜんひろば委員会の子どもたち、先生、卒業生で力を合わせてつくりました。階段をつくらず、ロープをくくりつけ、そのロープや友だちの力を借りて登ってみようとしています。

注2 子どもの姿より、やりたい!に火をつけること、やりたいけどできない、できないけどやりたいことの大切さについて学んでいます。共同研究者の久保健太さんから、エンゲストロームの学習論<1.やりたい! 2.やりたいけど、できない。できないけど、やりたい 3.やった! できた! 4.いつでも、どこでも、やりこなせる 5,できるようになったことが、周囲に波及する>を教えていただきました。

みんなで素敵な響きをつくりあげました

先日、2年に一度の音楽会が行われました。

会場は、府中の森芸術劇場どりーむホール。いつも音楽会はこのホールで行いますが、何度来ても、身の引き締まる思いがします。

音楽会自体は午後からでしたが、5,6年生で特別な役割のある人たち(はじめの言葉や終わりの言葉、指揮やスペシャルリコーダー・歌・楽器)は午前中からホールに来て、先生たちと一緒にリハーサルを行いました。

本番では、学年ごとの発表や、全学年での合唱、先生たちの合唱などを行いました。

1、2年生は歌を全身で楽しんでいる姿が、3、4年生はより歌詞を味わいながらのびやかに表現している姿が印象的でした。5、6年生は歌もリコーダーも難しい曲ばかりですが、自分たちなりに歌詞を受け止め、かみしめながら歌う姿に、高学年の頼もしさ、たくましさを感じました。

お互いの音を聴き合いながら、また一緒に音をつくりながら、普段慣れ親しんでいる大好きな曲を、より素敵な響きで味わうことができました。

音楽会 [Ⅱ‐448]

―70周年を迎えた本校で大切に歌い継がれてきた数々の曲は、仲間と共に過ごす毎日にいつも寄り添い、ひとりひとりの身体と心を豊かに育み、そして卒業後も心の奥に通底する調べとなっていくことでしょう。(桐朋小学校 音楽科)―

私たちはこのような願いを持ちながら、日々を大切に過ごしています。

府中の森芸術劇場「どりーむホール」で、桐朋小学校の音楽会を行いました。各学年の子どもたちの活き活きとした表現に、心ふるえました。子どもたち、皆さまより、たくさんのあたたかい拍手をいただきまして、ありがとうございました。

桐朋小学校音楽会へようこそ(プログラムより)

正門からブロッコリーの木までの小道、音楽室から教室へ戻る渡り廊下、待ちに待った放課後の校庭、そのどこへも弾む歌声をまとって子どもたちは駆けていきます。

今年70周年を迎える本校で大切に歌い継がれてきた数々の曲は、仲間と共に過ごす毎日にいつも寄り添い、ひとりひとりの身体と心を豊かに育み、そして卒業後も心の奥に通底する調べとなっていくことでしょう。

さあ、待ちに待った全校一同が会する音楽会が始まります。会場のみなさまと一体となって、子どもたちと音楽を支えていただけると幸いです。あたたかな拍手と共に見守ってください。

子どもたちの歌声と平和の願いが、ホールに、そして世界中に広がりますように。

2025年12月 桐朋小学校 音楽科

学年の発表より(プログラムと当日の様子から)

【1年生】 次はどんな歌を歌うのかな? 新しい歌を授業ではじめるたびに、「やったー!」「どんな歌かなあ?」という声が響きました。

音楽会では、たくさん習った歌の中から、特にお気に入りの歌を選びました。すてきな物語が届くように、のびのびと歌いました。

・地球はみんなのものなのだ 作詞/山川啓介 作曲/いずみたく

・すすめロケット 作詞/おうちやすゆき 作曲/若月明人

・くまはなぜふゆねむる ロシアの民謡(桐朋小音楽科編)

・ことりとぶどう 作詞/中村欽一 作曲/丸山亜希

【2年生】 歌の好きな人が多い2年生。面白い歌詞やしっとりとした歌、踊りたくなるような元気な歌。さまざまな曲を歌ってきました。

2年生のはじけるような歌声、表現を味わいました。

・合唱曲集『のはらうた』より 「さんぽのおと(こやぎようたろう)」 作詞/工藤直子 作曲/新実徳英

・だれも知らない 作詞/谷川俊太郎 作曲/中田喜直

・あしおと 作詞/山川啓介 作曲/福田和禾子

・歌はともだち 作詞/阪田寛夫 作曲/南安雄

【3年生】 3年生で初めてリコーダーを手にし、音をたのしみ、音を整えてきました。学年みんなで、響き、つながり合う音で表現をしました。

音楽会で、どんな曲を歌いたいか、皆で希望を出し合いました。3年生ならではのはつらつとした表現でした。

・夕日が背中を押してくる 作詞/坂田寛夫 作曲/鈴木重夫

・リコーダー「こもりうた」 作曲/井上実

・森の冬 作詞/ゲオルギ―・アヴガルスキー 訳詞/中山知子

・12月の歌 作詞/S・マルシャーク 訳詞/湯浅芳子 作曲/林光

【4年生】 発表の歌をみんなで考えました。元気な歌がいいかな、きれいな響きの歌も歌いたいな。好きな歌が多すぎて、曲をしぼるまでにたくさん悩み、選びました。

リコーダーは、子どもたちで練習する時間や、お互いに聴きあう時間をたくさんもうけ、みんなで技術を高めました。「赤い屋根の家」は、リコーダーと歌を織り交ぜた表現にも挑戦しました。

・赤い屋根の家 ~歌とリコーダー~ 作詞/織田ゆり子 作曲/上柴はじめ

・だれもいそがない村 作詞/岸田衿子 作曲/寺島尚彦

・リコーダー「走れ シベリア鉄道」 作曲/平島 勉

・天使の羽のマーチ 作詞/向井一 作曲/松尾善雄

【5年生】 歌うことにたいへん意欲的な子どもたち。特に気に入っている「君をのせて」は、もの悲しい旋律の奥にある強い想いに心を寄せて、芯のある響きを目指しました。「小鳥の旅」は、音楽会での発表は初めての難曲です。「はるかな国から 海をこえて~」と軽やかに羽ばたく渡り鳥の姿に、自身の夢を重ねる独特な中間パートの対比にも、子どもたちの取り組みの良さがあらわれていました。

ソプラノリコーダーの集大成として、春から長く練習を重ねてきた「カノン」とともに、高学年ならではの「皆で紡ぐ音楽」を目指しました。

・小鳥の旅 作詞/勝承夫 作曲/三善晃(桐朋小音楽科編)

・リコーダー「パッヘルベルのカノン」

・君をのせて 作詞/宮崎駿 作曲/久石譲

【6年生】 「表現する」ことに貪欲な子どもたち。普段から、歌やリコーダーの表現は、とてものびのびしています。

「シーラカンスをとりに行こう」は、5年生の時から憧れていた一曲。楽しく歌えるように練り上げました。2声の織り成す躍動感がありました。2曲目は「トロット」。6年生になっつてからはじめたアルトリコーダーは、深い響きで演奏をしました。3曲目は「見えない翼」。歌詞の内容をかみしめながら、6年生ならではの表現を目指しました。

・シーラカンスをとりに行こう 作詞/県多乃梨子 作曲/横山裕美子

・アルトリコーダー「トロット」 アイルランドの民謡(桐朋小音楽科編)

・見えない翼 作詞/佐々木香 作曲/長倉鈴恵

私は、プレイルームで行った音楽会練習に参加して、子どもたちの表現のすばらしさに感動しました。府中の森芸術劇場の「どりーむホール」で、安心してのびのびと表現をしてほしいと思いました。本番はどのような表現をするのか楽しみで、子どもたちに、声やリコーダーの響きをたっぷり味わってほしいと思いました。

一同に会しての音楽会、いろいろな学年の表現のすばらしさを感じてもらいたいと思いました。

子どもたちと音楽から、たのしい気持ちやあたたかい気持ち、心が落ちついたり、なつかしい気持ち、いろいろな気持ちになります。歌声、表現全体、歌詞や曲に励まされ、前向きな気持ちになります。歌声や曲が心とからだに残って、支えになることもあります。

私たちは、コロナ禍を経験し、あらためて、自由にのびのびと表現する、表現できることのかけがえのなさを大切にしていきたいと思います。それから、現在の世界を見ると、戦争があり、未来に向けてなくしたいと思います。音楽を通して、平和への願いがひろがることを大切にしたいと思います。

音楽会を通して、子どもたちの命の輝きを実感し、いま・ここで皆さんとともに過ごす幸せを感じました。

皆さんと一緒に、すばらしい音楽会をつくりあげることができたと思います。ありがとうございました。

もうすぐ音楽会!

桐朋小学校では、美術展と音楽会を隔年で開催します。

今年は音楽会の順番です。

各クラスの音楽の授業で取り組んできましたが、いよいよ学年みんなが集まっての練習が始まりました。

プレイルームにずらりと並ぶと、少し気持ちが引き締まります。

学年全員の歌声はどんなだろう?

最初はすこし戸惑っていた人たちも、回を重ねるうちに周囲となじんで声を出せるようになってきました。

桐朋小学校で長く歌い継がれている曲、今回はじめてチャレンジする曲、さまざま予定されています。演奏する人たちだけでなく、客席でも楽しんで、集中して、表現を受け止め合うことができると素敵です。

この週末、体調をくずさずに、元気に舞台に上がれますように。

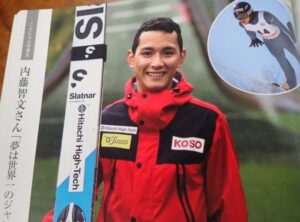

スキージャンパー 内藤智文さん [Ⅱ‐447]

桐朋でともに過ごした人が、卒業後にどんな人生を歩んでいるか。その歩み、そして現在から、たくさんのことを教えられ、学んでいます。

朝日新聞のスポーツ欄に「W杯情報」が掲載され、そこに初等部出身の内藤さんの名前を見ます。

11月29日、朝日新聞朝刊には、「公務員ジャンパー 五輪が夢の着地点」、「32歳 意地でつかんだW杯切符」、「コロナ下で解雇 飛び続けるための選択」の見出しで、内藤さんの記事が書かれていました。

記事は、「夢か、安定か。/両立が難しいのは知っている。それでも、スキージャンプの内藤智文はどうしても、二つを同時に追いかけてみたい。」からはじまって、困難にぶつかりながら二つを両立しようと、同時に追いかけている様子が描かれていました。

「五輪が近づくにつれ、代表争いは激しさを増している。この夏、サマーグランプリの代表に内藤は入れなかった。/それでも、あきらめない。」、「五輪派遣基準を突破していないし、やることは多い。が、派遣基準をクリアすれば、あとはW杯ポイントの争いになる」/静かに、しかし情熱を胸に。夢はあきらめない。」など、彼らしいなと読みました。

ここまでの道のりは、「正社員として働いていたが、2020年秋、コロナ禍の影響で解雇された」、「スポーツ技術員として働きながら、五輪の夢を追ってきた。ただ、立場は短期契約。「安定」は遠かった」など。歩み続けている。そして、今回、五輪代表に選ばれようと。「『人生の大勝負』と言われると、ちょっと。ただ、期待に応えたい気持ちはある。強い思いで臨んだら、たぶんうまくいかないと思っているので、気持ちを押さえて、という感じです」という。

記事には、「W杯への切符をつかんでみせたのは、エリートではない現実に対する「意地」でもある。「練習できないのはしょうがない。もちろん、した方がよいですけど。全然練習できなくとも、ある程度は飛べる」「一度決めたことは、最後まで貫く性格だ。だからこそ、どれだけ苦しくても歯を食いしばって、飛び続けてきた」などと書かれていました。

内藤さんのジャンプとの出会い。記事に、「東京都調布市出身。ジャンプとの出会いは、1998年長野五輪だった。両親に連れられ、原田雅彦らの大ジャンプで日本が団体金メダルをつかむ瞬間に立ち会った」ことが書かれています。幼稚園時代、長野オリンピックでジャンプを見たこと、それから小、中学生でジャンプをし、その後も歩み続けます。

内藤さんが小学生の頃に見せたねばり強さ、うちに秘めた思い、ご家族の支えを思い出します。

2021年『桐朋教育』(桐朋教育研究所発行)でインタビューをさせていただいた時に、「社会人になって大きかったことは、練習の計画や方法などをすべて自分で立てなければならないということです。また、自分だけでなく、多くの人の期待を背負って取り組んだことも大きかったです。フルタイムで仕事を持ち、時間の制約の中で競技を続ける。何を大切にするか、どうすれば無駄を省けるか、真剣に考えました。それが自分を高めることにつながったのでしょう。」と、自身に向き合い、まわりの願いを受けとり、成長し続ける姿に、私はとても感動しました。

そのインタビューの最後には、「オリンピックだけでなく、もう一つ大きな夢があります。それは世界で一番大きなジャンプ台で飛ぶことです。ワールドカップでは二百五十メートルのジャンプ台もあり、そこで飛ぶことが小学生の時からの夢です。」と、大きな夢を語ってくれました。

もうすぐその夢をかなられると思うと、ワクワクして、応援を続けます。すごいなあ、智文さん!

今度、トライアスロン 高橋侑子さん(桐朋小出身)のことを書いてみたいと思います。