投稿者: tohoblog

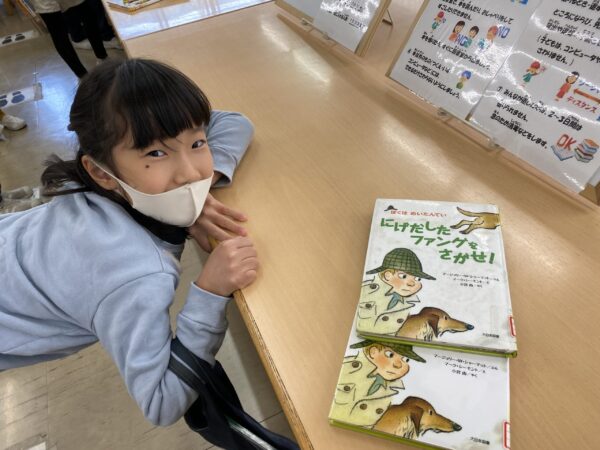

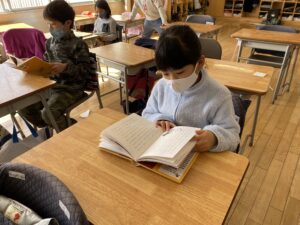

ペア読書で「事件簿」づくり(国語&図書の授業)

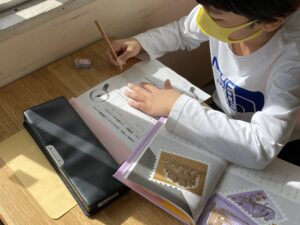

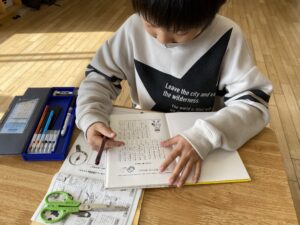

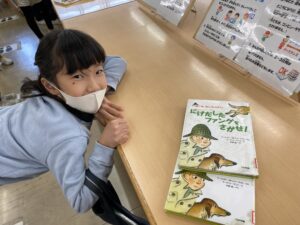

2年生の教室をのぞくと、黒板には「めいたんていネートの事件簿をつくろう!」と書いてあります。

どうやらペアを組んで、1冊の本の事件を調査をしているようです。

桐朋小学校の図書室には『ぼくはめいたんてい』シリーズが86冊あります。

つまり、2人ひと組のペアになって、同じ本を読むことが可能ということです。

一人で読んでいると途中で意味がわからないことが出てきたり、飽きてしまったりすることもありますが、ペアだったら互いに聞き合うこともできます。心強いことこの上なし!

なにより、一緒に物語を味わって読み進める楽しさは格別です。

この日の授業は、担当する刊の事件概要を二人で探っていくのがミッション。ワクワクドキドキ読み進めます。

【大まかな流れ】

①1巻の読み聞かせを聞いて、「事件の手がかり」を見つけるミニレッスンをする。

②担当する事件(巻)を決めて、読み始める。

③読み進めながら、ペアで手がかりだと思った箇所や予想を交流し、メモする(捜査メモ)。

④事件の結末(最後)を読みながら、事件簿を完成させる。

⑤、⑥事件簿(ポスター)にまとめる。

どんな事件が起きたのか、読み取ったことをワークシートに書き込んでいきます。

黙々と読み進めるペアもいれば、互いに読み聞かせしながら読み進めていくペアもいます。

図書の先生がその場にいなくても、自分たちでどんどん学習を進める姿がいたるところで見られました。

この後、どんなポスターができあがるのかとっても楽しみですね。

世界の国へ出かけよう!〜地球市民の時間〜

5年生一行は国際空港から飛行機に搭乗。

到着したのはインドネシア、コロンビア、イギリス、インド、パキスタン、フィリピン、アメリカの国々です。

え、どういうこと?そう、これは「地球市民の時間:バーチャル遠足」の一コマです。

「グローカル三鷹」の角間さんにコーディネイトしていただき、国際基督教大学の学生さんをはじめ、7カ国の留学生の方とZOOMを使って交流しました。

この教室のメンバーの行き先はフィリピンです。

留学生の方がたくさんの資料をもとに、5つのジャンル(動物、国の概要、食べ物、観光地、スポーツ)についていろいろと教えてくださいました。簡単にご紹介します。

●サルを食べる鷹

日本では見たこともないようなユニークな模様や大きさの動物に、歓声が上がります。

人間が手を広げたくらいの大きさの鷹が「サルを食べる」との説明に、「人間を襲わないんですか?」と思わず質問が飛び出しました。

「大丈夫!人間のことは襲わないし、逆に人間を恐れているんだよ。」との答えに一安心です。

●フィリピンから日本の飛行時間は?

地図を確かめた時「意外に日本と近いね」というつぶやきがありました。すかさず留学生の方は、「じゃあ、日本とフィリピンは、飛行機で何時間くらいだと思う?」と質問。

「沖縄までが2時間半くらいだから・・・」とこれまでの自分の体験を総動員して飛行時間を想像しています。

正解は4時間。

「新幹線で福岡まで行くのにだいたい5時間かかるけど、それよりも早いじゃん!」とこれまた驚いていました。

●うらやましいフィリピンの食べ物たち

写真左から、「バナナバーベキュー」「ハロハロ」「アドボ」」「セネガン」という名前で、日本円にするとどれも200円以下の値段とのこと。「美味しそう!!!!」「お腹すいたぁ!」とグッとリラックスしながら笑顔もこぼれます。

●自然が宝物

フィリピンには大小様々な島が存在するそうです。

そこでクイズ!

「フィリピンにはいくつの島があるでしょう?」

「100個!」とか、当てずっぽうに「1万!」と言っている人もいましたが、正解は「7000個以上」と聞き、本人もビックリ。

「島がたくさんあるから、綺麗なビーチもたくさんあるんだよ!」

フィリピンの自然豊かな様子にすっかり心を奪われた5年生です。

近所への遠足も難しい今、遠く離れた国々への旅を満喫した40分。

画面越しですが、人との繋がりを実感できた「地球市民の時間」でした。

時差の中、たくさんお話ししてくださった留学生のみなさん、そして通訳をしてくださった学生のみなさん、ありがとうございました。直接会える日をたのしみにしています。

ペットボトル・キャップ集め、選別、洗浄、運び出し [Ⅱ-251]

全校の子どもたちと、PTA「りんごの木の会」の保護者の皆さんの活動についてです。

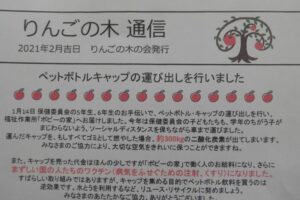

2月発行の「りんごの木 通信」より

1月14日保健委員会の5、6年生のお手伝いで、ペットボトル・キャップの運び出しを行い、福祉作業所「ポピーの家」へお届けしました。

45ℓ袋で21袋分、およそ5万個を運びました!

今年は保健委員会の子どもたちも、学年のちがう子がまじわらないよう、ソーシャルディスタンスを保ちながら車まで運びました。運んだキャップを、もしすべてゴミとして燃やした場合、約300㎏の二酸化炭素が出てしまいます。みなさまのご協力により、大切な空気をきれいに保つことができますね。

また、キャップを売った代金はほんの少しですが「ポピーの家」で働く人のお給料になり、さらにまずしい国の人たちのワクチン(病気をふせぐための注射、くすり)になりました。

ペットボトルを売ったお金は、その一部が寄付として、東南アジアを中心に子どもたちのワクチン(ポリオ、はしか・風疹など)の購入に役立てられています。世界では、いまだに1日4千人の子どもがワクチンがないために命を落としています。小さなキャップひとつが、遠い国で生きる子どもたちの命を守り、支えているのです。

5、6年生 保健委員会の活動

学校生活を健康で安全に過ごせるよう活動をすすめています。

各教室でのキャップ集めを呼びかけ、回収し、選別、洗浄、乾燥し、まとめる活動もします。自分たちの活動が、大人の力を借りて、「大切な空気をきれいに保つ」「ワクチン購入に役立」つなど、社会とつながっています。

高学年全員が、9つの委員会に分かれて児童会活動をすすめています。将来、一人ひとりが主人公になって社会に参加していくことの根っこを育みます。

※ りんごの木の会 初等部PTA活動「子どもたちの明るい未来を手渡すために一緒に考え行動していく有志のPTA活動」。コラム250も見てください。

※ ポピーの家 『わたしらしく』『いつもたのしい』『地域密着』『「私たちは、利用者がその人らしくあるがままで、住み慣れた地域で生活できるように支援を行うことにより、障碍者福祉の充実を図り、もって公益の増進に寄与できることを願っています。」ポピーの家のhomepageより。以前は、6年生がポピーの家へ行って見学をさせていただきました。毎年、卒業生がつけるコサージュをつくってもらいます。今後もつながっていきたいです。

現在と未来を考えて、今後、ペットボトルの使用自体を課題にしなくてはいけないでしょう。

現在と未来のもっとも大きな課題の一つが「地球温暖化」の進行をくいとめることです。そのために「温室効果ガス排出量」を減らさなくてはなりません。日本は「温室効果ガスの排出を2050年に全体としてゼロにする」という目標を掲げています。取り組みをすすめて、異常気象の減少、国土が海面下に沈む可能性を減らすこと、種の生存への影響を減らすことなどをしていきたいです。

園庭の新遊具は、子どもと先生でつくることができる[Log]です。子どもとLogについていつかお伝えしたいと思います。

外は寒いけど・・・

毎週木曜日の最後の時間は、団活動です。

昨日の団活動は、3学期に入ってから2回目の活動でした。

野球団は22人の大所帯。やりたいポジションでチームを決め、ルールを工夫しながら楽しく試合をしています。

昨日は真冬のお天気。凍えるような寒さの中、元気な声がグラウンドに響いていました。

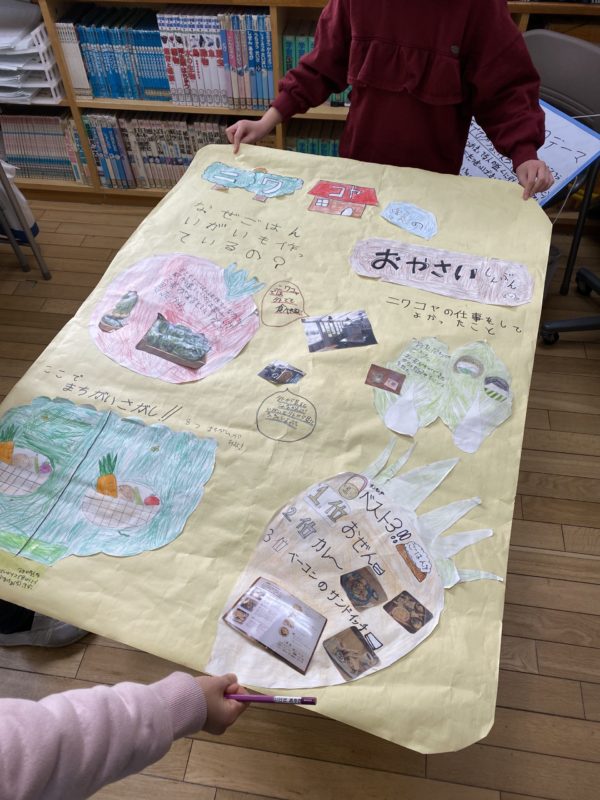

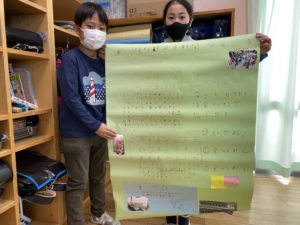

仙川のお店に学ぶ(3年生社会)

3年生の社会科では「商店街やスーパーマーケットで働く人々の工夫や努力」について学習します。

2学期に学校周りの仙川商店会のお店の方にインタビューなどをさせていただきました。

3学期の社会科では、その時調べたことをグループごとにまとめています。

グループによってまとめ方はいろいろ。少しのぞいてみましょう。

ニワコヤさん(カフェ・ギャラリー)では、「なぜご飯以外も作っているの?」という疑問を解決したり、お店の方にインタビューさせていただいてわかったことをまとめました。

青香園さん(お茶)のグループは、お店までの行き方を地図に表し、お店の場所がわからない友達にもわかるようにまとめました。

写真からもわかるように、インターネットで学校周辺の地図を検索し、出てきた資料を参考にしながら正確に地図を書こうとしていました。

仙川薬局さんのグループは、「なぜ白衣を着ているのか?」「何種類商品を売っているのか?」など疑問をまとめました。

写真屋さんのサンライズさんにお邪魔したグループは、当日撮った写真を中心に載せながら、わかったことを放射状にまとめることができました。

「1ヶ月に写真が何枚売れるのか?」「お店の中に、写真を撮る機械はどのくらいあるのか?」などの次々わいてくる疑問をお店の人が丁寧にこたえてくださり、それを丁寧な文字で書き表しています。

神代書店さんのグループは、書店がいつから始まったのか、なぜ書店が建てられたのかなどの疑問を解決しながら、お店の人たちの工夫や努力を調べました。

ナカエ時計店さんを調べたグループは、予め用意した用紙びっしりに、質問してわかったことを書くほどの熱心な見学ぶりのようでした。

たくさんある情報の中から、これだけは友達に伝えたいことを選びながら、模造紙にまとめています。

伊藤食品さん(お魚)のグループは、お客さんに喜んでもらえる魚を売るために、どんな工夫や努力をしているのかについてまとめました。

「干物は真空パックにすると、新鮮なまま1週間くらいもつんだよ」という秘密を聞き出すことができたようです。

納々屋さん(自然食品)を調べたグループは、模造紙の右側に貼り付けた4コマ漫画からもわかるように、「どんなお店なのかな?」とワクワクしながらお店に向かったようです。

納々屋さんが「体に優しい食べ物を置いていること」や、「アレルギーなどで食べられない食べ物がある人も安心して食べることができるものを置いていること」などを初めて知って、「他のお店とは違う工夫をしている」ことに驚いたようです。

植松種苗店さんを調べたグループは、「見出し」の付け方にキレがあります。

「ブルーベリーも〇〇する?」「このお店は仙川が〇〇だったからお店を開いた」などのように、見る人が思わず「〇〇」の部分を考えてしまうような工夫がされていました。

読み手の気持ちを惹きつけるタイトルの付け方が光っています。

自分たちで見学の計画を立て、お店の方にインタビューをし、調べてわかったことを見学をしていない友達にもわかりやすく興味をもってもらえるようにまとめることは、決して簡単なことではありません。

ここまでの「まとめ」に至るまでに、グループの中で意見の食い違いやぶつかり合いもあったことでしょう。

それでも最後まで完成させることができた3年生の子どもたち。目には見えなくてもまた一つ大きな力が身についたことでしょう。

いろいろな地域から通う桐朋っ子。仙川はみんなの「地元」です。

ご協力いただいた商店のみなさま、本当にありがとうございました。

新入生学用品販売について

2021年度入学予定保護者の皆様

学用品販売は予定通り行います。お気をつけてご来校ください。

なお、保護者の入室はお一人とします。ご協力ください。

提出書類のご準備もよろしくおねがいします。

体調不良等の際はご無理をなさらず、小学校へお電話ください。

桐朋小学校 教務

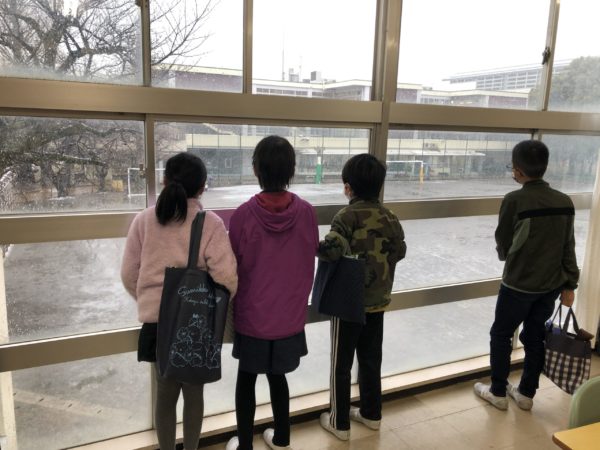

一瞬の光景

1月末のこと。朝からどんどん寒くなったこの日。

お昼前には冷たい雨が降り出しました。

午後の授業がはじまると雨は更に勢いを増し、換気中の窓から吹き込んできます。

「冷たい冷たい!」「すこし閉めて、廊下の方を開けよう!」などバタバタしているうちに、

おやおや?!だんだん雨が重たく白くなって、ついに雪になりました。

窓が背後で最初は気づいていなかった子どもたちですが、

だれかの「あ!雪だ!!」の声で、もうみんなワクワクが止まりません。

授業おわりまでの残り10分、外をチラチラ見たくなるのを必死にがまんして

「さよなら」の合図でみんな一斉に飛び出していきました。

6時間目の団活動。プレイルームでのダンスの練習中にもみるみる降り積り、理科園には雪の花が咲きました。

ですが、それがちょうどピークだったようです。帰るころにはまた雨にもどって幻の光景となりました。

どこにも出かけられない今、見慣れた景色が白く変化するだけで

ちょっと楽しい気持ちになりました。

この数日で、ずいぶん日が長くなってきましたね。春の訪れも間近です。

気温差にも気を付けて過ごしましょう。

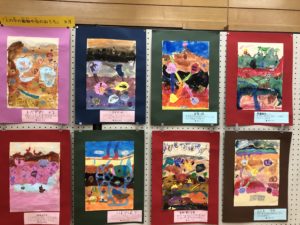

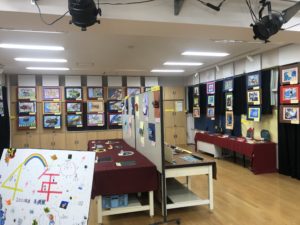

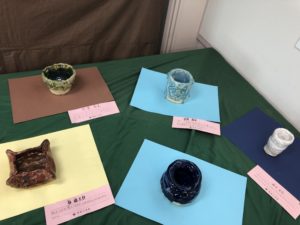

美術展

2年に一度の美術展。

今回はお家の方に直接ご覧いただけずとても残念でしたが

子どもたちはクラスごとの鑑賞時間にゆったり、じっくり、展示室を回りました。

プレイルームは、低学年の展示です。

大きな用紙いっぱいの、色鮮やかな表現が目に飛び込んできます。

中学年の展示は2階多目的室。

楽しんで制作したのだろうな、という雰囲気がいっぱい伝わってきました。

3階は高学年の展示。

さまざまな技法をつかった表現があり、いつまでも観ていたくなる空間でした。

幼稚園のみんなも、階段を一生懸命のぼって来てくれましたね。

自分の作品をほこらしく紹介してくれたり、パートナーの作品を見つけて喜んだり、「あれをやりたい!」「これがすごくかっこいい!」という憧れの気持ちを語り合う子どもたち。

「こういうの作ったよね!」「懐かしいなあ」と、やさしい眼差しを向ける高学年の姿もありました。

作品のパワーはもちろん、それを見守る子どもたちのエネルギーに満ちた美術展となりました。

WEB個別相談会ご参加ありがとうございました

本日はご参加ありがとうございました。

画面越しではありましたが、本校の雰囲気をお伝えできたでしょうか。

WEBアンケートにぜひご協力ください。

また、今回ご予約いただけなかった皆様には大変ご不便をおかけしました。

今後の説明会等の予定が定まりましたら、本HPにて随時お知らせいたします。

本校の日々の様子を発信する「桐朋小だより」もぜひご覧ください。

緊急事態宣言が延長されるなど、見通しがたたない日々が続きます。

一日も早く、直接お目にかかれる日が来ることを願っています。

どうかみなさまお健やかにお過ごしくださいますよう。

桐朋小学校

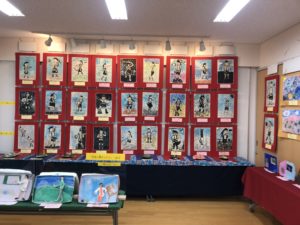

世界に一つ・オリジナル衣装を自分の手で

今日の4年生の書写の時間は、なんだかカラフル。

教室を真っ赤に染め上げたのは、4年生民舞・ソーラン節の衣装です。

2月末の発表会に向けて、帯を締めたら自然と背筋がピンとします。

その衣装の背中には、自分の筆で書く「桐朋 ソーラン」の文字が。

どんな大きさにしようか、どんな向きにしようか、シンプルな中にも工夫を凝らします。

見ると、縦書き・横書きミックス、「あ・え・て・擦れさせたの〜!」と言う子、大きく「ソーラン」だけ書く子、ななめの”桐朋”、カタカナのトウホウ、自分の思うままに表現した衣装は、1枚1枚違います。

いろんな表現があって、正解はなくて、全てがいいなぁとしみじみ感じます。

一文字一文字、緊張しながらも書き終えた顔は

どこか晴れやかで嬉しそうです。

このメンバーだからこそできる、どんなソーラン節が生まれるのか、もう今から楽しみです。