投稿者: tohoblog

卒業おめでとう! 5年生からのメッセージ 他[Ⅱ-255]

5年生から卒業生へ。

〇同じ図書委員会のRちゃんが、書記ですらすらと話した内容を黒板に書いていてすごかったです。

〇ペットボトルロケット団で、男の子が自らロケットを作ってきたり、絶対爆発するロケットを作ったり、一緒に楽しんでくれてありがたかったです。

〇一年生の時にN君が肥後ナイフを教えてくれました。また、二年生の時に、グランドでRちゃんとIちゃんとMちゃん、Hちゃんが砂鉄集めを手伝わせてくれました。放送委員の時にもHちゃんが文字をPCで打っていたので、すごい!と思いました。

〇1.2年生の時、YちゃんとMちゃんがバスの中で優しく声をかけてくれて、友だちになり、一緒に学校に行って毎日楽しかったよ。

〇一番の思い出は、クラス回りの時、六年生が全部言ってくれたことです。この時、私もこの人みたいになりたい! と思いました。

〇優しくしてくれたり、面白くしてくれたり、気づかってくれたり、ほめてくれたり。その一言一言がとてもたかったのを覚えています。この色々な気持ちを中学や高校に持っていって、楽しい生活を送ってください。

〇何年生の時もいっぱい思い出があります。その中でも一番覚えているのは、三年生の時の縄跳び大会です。二重跳びができるようになったし、四年生になったらあんな風になりたいと思いました。

〇私の六年生との思いでは、民舞の会で六年西組のK君が、一番最初に先打ちを踊っている姿がすごくかっこよったことです。私も運動会でやってみたいです。

〇私が印象に残ったのは、三年生の縄跳び大会です。私は二重跳びを習いました。丁寧に全くできない私にコツを教えてくれて、楽しかったです。結局、その日はできなかったけど、コツや跳び方を覚えていたので、四年の時は運動会で発表できるほど上達しました。

〇U君へ。いつもバスで一緒に行ってくれてありがとう。いろいろな話をしてくれたり、勉強を教えてくれてありがとう。中学に行ったら、一人で行くから悲しいけど、中学に行ってもがんばってください。

〇Mちゃんへ。初めての団活動でイラスト団でした。それで、そのイラスト団の団長がMちゃんでした。それで、Mちゃんのイラストが上手で、私もMちゃんみたいに上手に描きたいです。

〇Iさん、Sさんへ。私は最初、(委員長はやりたくないなあ。)と思っていたけど、(こんな風にみんなを引っ張れるなら、やってもいいな~。)と思えるようになりました。ありがとうございました。

〇電車の中で目が合うと、いつもいろいろな楽しい話を聞かせてくれたIちゃん。特に八ヶ岳合宿の話はとてもドキドキしました。おススメの本の話など、いろいろ盛り上がって楽しかったです。Iちゃんがいなくなってしまうとさびしいけど、中学でもがんばってください。応援しています。

5年生の人たち、どうもありがとう。卒業式で、5年生の人たちのメッセージや歌を卒業生はじっと聴いていましたね。

中村より、卒業生へ。

卒業という節目を迎えました。/大きく育っておめでとう。

皆さんとともに学んだことを少し振り返りましょう。

〇トランスジェンダーのAさんがご自身のことを話してくださいましたね。

誕生した時の性と自分が生きたい性が違い、たいへん悩んだAさん。/大学生になり、友人から、あなた自身でいいと認められたことにより、Aさんは[自分であっていいんだ]と思い、安心して自分を生きられるようになったと話してくれました。

もし桐朋小にAさんが転校したら、現在の桐朋小やこれからの桐朋小で考えなくてはならないことは何だろうか? みんなでいろいろと話し合いました。Aさんから最後に、自分でおかしいと思った時に、すぐに変わらなくても、声に出してみることの大切さを教えてくださいました。私は、スゥーデンの環境活動家 グレタさんが十五歳で気候変動の解決に向け声をあげ、世界にひろがったことと繋げて、声をあげる大切さを学びました。

〇東京大空襲を体験したMさんもご自身のことを話してくださいました。

東京大空襲は、一晩で大勢の命を奪い、Mさんのご両親も命を奪われました。Mさんは、二度と戦争をしてはならないということを大空襲での出来事や戦災孤児として生きた事実から伝えてくださいました。戦争によって人はどれだけ苦しむのか、科学は本当のしあわせに使えているのかなども考えました。Mさんは、現在の日本国憲法、第9条を大切にしていこうと呼びかけます。2021年は、世界で核兵器禁止条約が発効された年です。

〇一人ひとりの自分史への取り組みから。

お腹の中に、かけがえのない命が誕生した喜びが綴られていました。そして、お腹の中で育つ喜びや不安なこと。/誕生した瞬間のさまざまなドラマも綴られていました。よく誕生したね。いっしょにがんばったね。これから大切にするよ。いろいろな気持ちが語られていました。/はじめて〇〇ができたこと。一人ひとりが大切に育てられていることが綴られていました。/お家の人にとって、かけがえのない命の誕生と活き活きとしている様子が喜びです。皆さん、これからも活き活きと命を輝かせていきましょう。

第62期卒業生の皆さん。

桐朋小学校は、自分の人生の主人公、社会の担い手となる根っこを育てる教育目標を掲げています。ぜひこれからもその願いを一人ひとりに引き継いでいってほしいと思います。自分が願うことについて、「これは自分を幸福にし、また他者を幸せにするような、積極的な意義のあることだろうか」など、問い続けてください。

希望、期待をたくさん述べました。/困ったら、桐朋小にきてください。話をきかせてください。いっしょに悩みましょう。先生たちは、皆さんを応援しています。

一人ひとりと出会えてよかった。ありがとう。

保護者の皆様、お子様のご卒業おめでとうございます。とっても嬉しい日を迎えることができました。/これまで小学校で、子どもたちの変化、成長を支えてくださり、ありがとうございました。

保護中: 2021年度4月の対応について

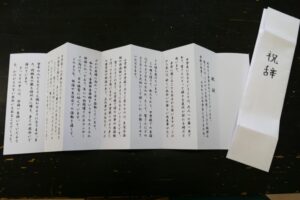

卒業式での祝辞 [Ⅱ-254]

卒業生とパートナー学年だったIさん(姉妹)が「祝辞」を伝えてくださいました。ありがとうございました。毎年、桐朋女子高等学校、桐朋高等学校よりお願いしています。ご紹介します。

祝辞

本日はご卒業おめでとうございます。

皆さんは、これから6年間過ごしてきた桐朋小学校を卒業し、4月からは中学生になりますね。

中学生になるということは、大人への第一歩であり、皆さんにとって様々な変化が訪れる時だと思います。

不安に感じることもあるかと思いますが、これから先には新しい出会いや楽しい出来事がたくさん待ち受けています。

この場を借りて、私たちから、中学校での生活はどのようなものなのか、そして、皆さんにどのようなことを大切にして欲しいか、お話しさせていただきます。

小学校と中学校で大きく変わるのは、生徒会活動や部活動ができるようになるということです。

皆さんもこれまで、小学校で係の仕事や団活動を行ってきたと思いますが、中学校にはより多くの委員会や部活があり、文化祭や大会など、それぞれが目標に向かって日々活動しています。

私たちも、音楽部音楽班というオーケストラの部活に入っており、年に2回開催されるコンサートに向けて、日々練習に励んでいます。

このような、部活や生徒会での活動を通して、中学校では同級生だけでなく、たくさんの先輩方や後輩と関わり、多くの繋がりが生まれます。

ここで、皆さんに大切にしていただきたいのが、人との出会い・繋がりです。

今お伝えしたように、中学校では、自分とは違う学年の人ともたくさん関わるようになります。また、同級生の数も倍以上に増え、多くの出会いで溢れています。

きっとその中には、今後一生続いていくような、かけがえのない出会いもあることでしょう。

皆さんには、こういった出会いを大切にして、たくさんの思い出を作って欲しいです。

一つ一つの出会いが皆さんを大きく成長させ、頼もしい支えとなってくれます。

もう一つ大切にしていただきたいものが、色々なことにチャレンジするということです。

これまでお話したように、中学校では小学校までとは大きく環境が変わります。皆さんには、ぜひこの機会に様々なことに挑戦して欲しいです。

私たちはもともと内気な性格で、小学校の頃は人前にでることがとても苦手でした。しかし、中学校という新たな環境で自分を変えようと思い、生徒会選挙に立候補して、今では執行部という生徒会の運営に携わり、人前に立つ仕事をしています。

中学校は新しい出会いがたくさんある場所だとお話ししましたが、それと同時に、新しい自分にもなれる場所だと、私たちは考えています。

どんなに些細なことでも構いません。ぜひ、色々なことにチャレンジしてみて下さい。

不安に思うかもしれませんが、大丈夫です。皆さんには、力になってくれる先生方、頼もしい先輩、互いに高め合える同級生がいます。

希望を持って入学して来てください。

最後になりますが、皆さんがこれまで何度も歌ってきた歌にある、「良い子、強い子、桐朋っ子」この言葉を忘れずにいて欲しいです。

「良い子、強い子、桐朋っ子」

この歌詞の通り、皆さんにはたくさんの人と仲良くなり、恐れずに挑戦し、楽しい学校生活を送ってもらいたいと思っています。

卒業される皆さんの輝かしい未来をお祈りし、お祝いの言葉にかえさせて頂きます。

本日は本当におめでとうございます。

令和3年3月17日 桐朋女子高等学校 1年 I I

広い世界へ、一歩踏み出す(卒業式)

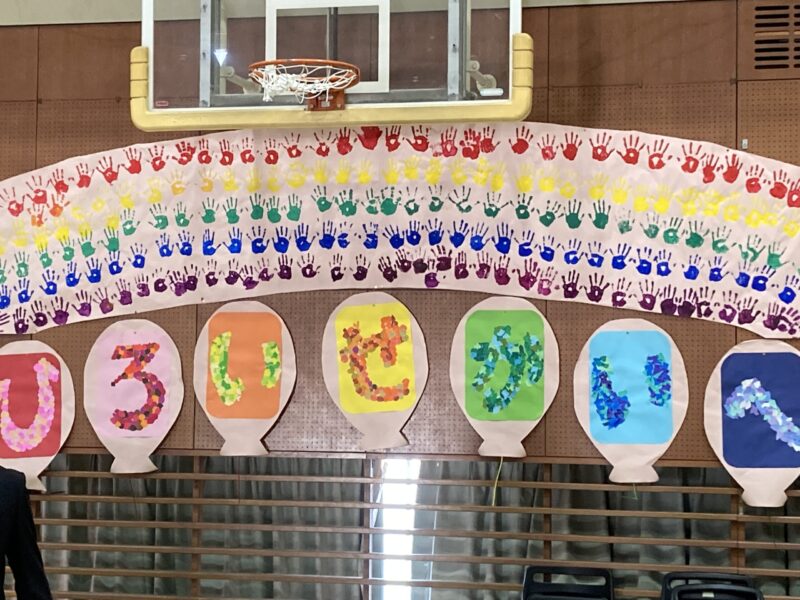

【2020年度 卒業式 6年生の表現】

2020年2月28日、突然決まった休校。あんなに準備した5西のまとめの会は幻となった。

長い休みを終えて、久しぶり登校した私たちは、最高学年になっていた。

一番楽しみだった八ヶ岳も、修学旅行もいくことができない日々。

学校だけが外の世界と繋がれる場所だった。

今年はできないかと思っていた七頭舞の練習が始まった。

当たり前のことがうれしかった。

ボールが使えるようになると、バレーボールに熱中した。

何度も話し合った運動会の「旗取りしっぽとり」は最高の競技だ。

突然、偶然はじまった大変な生活。

でも、私たちは2020年を6年生として精いっぱい過ごして、今ここに立っている。

自分にとっては、体育と団活がある木曜日の時間割は最高だった。

コロナで大変な今だからこそ、友達との関係を大切にできた。

私たちは今日、扉をあけて、外へ一歩踏み出す。

みんなが待ち望んだ広い世界へ!!

♪演奏:テルーの唄/雨のち晴レルヤ/広い世界へ

お家の方と5年生に見守られ、精いっぱい最後の表現をした卒業生。

凛々しい表情、晴れやかな笑顔に、目頭が熱くなった先生もたくさんいました。

中学生活を思い切り楽しんでください。

桐朋小学校はいつまでも皆さんの味方です。

おめでとうございます。第66回修了式 [Ⅱ-253]

あたたかな1日。園庭は、プラムの花が満開でした。まるで修了をお祝いしてくれているようでした。

ゆり組の一人ひとり、修了おめでとうございます。

保護者の皆さま、修了おめでとうございます。

修了証書をもらうとき、すばやくきた人。じっとぼくのことを見ていた人。からだがカチコチになっている人。「ありがとう。」と言った人。ゆり組の人、一人ひとりが大きく育って、とっても嬉しい。おめでとう!一人ひとりに修了証書を渡すことができ、嬉しかったです。

これまで楽しいことも、嬉しいことも、悔しいことも、悲しいことなどあったでしょう。一人ひとりがその人なりに乗り越えて、成長してきました。

親以外の大人の人、きょうだい以外の仲間の存在を通して、信頼できる人がいる心地よさ、仲間を持つ楽しさを味わったと思います。

一人ひとりと出会えて嬉しかった。これまで、どうもありがとう!

おめでとう 作詞・作曲 大場 牧夫

おめでとう ゆりぐみ

あかるい はるがきて-

もうすぐきみたち

うれしいいちねんせい-

おめでとう おめでとう

おめで-とう-

おめでとう おめでとう

おめでとう-

これからも、現在(いま)を大切に生きて、ピカピカ輝いてください。

保護者の皆さま、これまでありがとうございました。商店街、地域の方々、学園の皆さま、子どもたちのことを見守ってくださり、ありがとうございました。

主体的な意思、意欲を育もう [Ⅱ-252]

しぜんひろば

水がある。坂がある。花がある。葉がある。土管がある。虫がいる。貝がある。…幼稚園の人たちにとっても大切な場所にしていきたい。ずっとずっと…。

渡ってみたくなる

池にある石。小さな石に移り、反対側に渡りたい。両方から渡る。(あっ、どうしよう)じっと見合う。引き返す(人もいる)。途中のやや広い石で交差する(人が増える)。お互いに落ちないように工夫する。うまく渡れない時には手をつく。失敗して落ちることも。小学校の人たちは、素早く上手に渡っていく。5歳の人も小学生みたいに渡ろうとする。ゆっくり、慎重に渡る人もいる。慣れてきて、トントンとリズムよく渡ることができる。

池にある広い島。小さな石を渡れるようになったら、(大きな島にも行けるんじゃない。)(行ってみたいな。)大きな島までは、途中に一つ石があり、距離が長くて島に渡るには勇気がいる。渡れなくて、どんなふうにするか見ている人もいる。小学生は、真ん中の石を使わないで、大きな島までひとっとびでとんでしまう人もいる。(すごい!)

乗ってみたくなる

一本綱手製ブランコ。乗る場所の高さは、多くの5歳の人には高い。一本綱でゆらゆらしていて乗りづらい。自分で一本の綱を持ち、飛び上がって両足ではさむのも難しい。友だちが乗るところを支えてもらって乗れる人もいる。だんだんと、ジャンプして自分でできる。

乗ったら、友だちに押してと言う。ゆっくり、おもいっきり、綱がかかっている木にぶつからないように。揺れると怖いと感じる人もいる。友だちと押し合った後で、「園長先生、押して!」ということもあり、「絶対に手を放しちゃだめだぞ。」と伝え、おもいきり押す。

《おもしろそう》。それは、人間の「根源的探究心」。

しぜんひろばは、時間をたっぷりかけ、身をもって挑戦できる場である。人と交わることができる。憧れを育てる。自分を認め、友だちを認めることができる場である。

- DreamLog

2021年2月、初等部同窓会寄付1)と桐朋学園女子部門特別教育基金2)から、想像(夢)を実現(形)にするLogをいただく。

「先生、一緒に遊ぼう。」「お家に入って。」と誘われた。家に入ると、「お兄ちゃんになって。」「ここは台所。ここは冷蔵庫。」と案内され、おいしいご飯をいただく。お父さんに(なった人に)「もう時間よ。会社に行ってらっしゃい。」犬(の人)には、「お散歩に行くよ。」と連れ出す。まわりを一周して帰ってきたら「ご飯よ。」そして「お休みの時間。」しばらくして突然の揺れ。「地震だ。みんな気をつけて。」「柱を持ってね。」ということや、次の日、「木を植えたい。(その様子を見ていた人が)じゃあ私が持っている。ちょっと待ってて。スコップをとってくる。」など協働しての植栽が始まる。隣のテーブルではいろいろな食べ物がつくられ、並べられている。

3歳の人たちの世界に誘ってもらい、その人なりに友だちに声をかけて入る工夫や仲間とうまくいかなさ(どうしてうまくいかないのかな?)などを知る。ああ、この人とこの人はこんな関わりをしているんだという発見もあった。

5歳児が創り、一週間使ってみんなで遊ぶ。週末解体し、次の週新築する。5分の1サイズのK-Logで設計し組み立て遊ぶ。何度も何度も作って崩していろんな形を試し、遊びこもう。

-主体的な意思、意欲を育もう―

自分のしたいことがしっかりあり、それを主張できる子へ育ってほしい。没頭する体験が多いほど、興味、関心がひろがり、主体性が育つと考える。

主体的な意志、意欲が育まれるのは、自分のやりたいことができる、自分の願い、意思が尊重された経験を持ち、あるがままの自分が認められたということを自身が持てたとき。「親和的承認」(愛情に基づく無条件の承認-山竹伸二氏より学ぶ)を実感できる経験を持てたとき。また、感情や思考が理解され、共感されたとき。自分が認められることで他者も認めることができるようになる。

こどもの幸せを考えると、自由にのびのびと生きてほしいし、そうした生き方の中で、周囲の人たちにも認められ、自分らしさ、かけがえのなさ(価値)を感じられる人生を送ってほしい。

1)初等部同窓会は、会員相互の親睦と母校である桐朋幼稚園、桐朋小学校の発展に協力することを目的に創立30周年にあたる1985年に設立。毎年寄付を受け、大型積木やDreamLogなど購入。

2)桐朋学園女子部門特別教育基金は、桐朋学園女子部門各学校(桐朋幼稚園・桐朋小学校・桐朋女子中学校・桐朋女子高等学校・桐朋学園芸術短期大学)の教育活動を援助することを目的として設立。

3月11日。卒業式の練習

日毎に春めいています。理科園の菜の花が明るく光っています。

6年生は各委員会の報告、イベントのまとめ、お楽しみ会の準備など目の回る忙しさです。

4年生から「プレイルーム音響や照明の操作の仕方を教えほしい」という依頼があり、「よしきた!」とバッチリ伝授してくれたそうです。頼もしい6年生の姿に嬉しくなりました。

みんな、カウントダウンがはじまった小学校生活を大切に過ごしているようです。

さて、卒業式の練習もはじまりました。

密を避けるために、クラスごとにプレイルームに集まります。

楽器や歌のパートなども2クラスで分担しているため、全体像がなかなか見えないのが難しいところです。

それでも、役目が足りない部分は臨機応変に力を出し合ってクラス練習を頑張りました。

10年前の3月11日も卒業式の練習をしていたことを思い出します。

体育館が大きく大きく揺れて、上履きのまま慌てて校庭に避難しました。

電車が止まってなかなか家に帰れない人もいましたね。

困難な状況は違うけれど、その時も「いつもとちがう」卒業式でした。

大きな被害を受けた地域にいらっしゃる祖父母を見舞い、参列できなかった人もいました。

練習ができること。みんなで集えること。

どれも当たり前と思うけれど、とても幸せなことなのですね。

さあ、来週は体育館で頑張りましょう。

6年生を「送るウィーク」

年度末の委員会活動は大忙し。

5年生は間もなく卒業する6年生との楽しい触れ合いの企画を準備します。

ところが、今年は勝手がちがいます。

「どうやったら、安全に楽しくできるだろう?」

委員長・副委員長と、自治担当の先生たちで何度もお昼休みに会議を持ちました。

その結果、6年生との触れ合いは、放課後のミニコーナー企画で実現させることになりました。

「大勢が一度に集中しないように、1週間連続で開催する」「係の人がいつも居なくても遊べるようにする」「6年生との触れ合いポイントを作る」。これらを満たすのは至難の技ですが、知恵をしぼって開催の運びとなりました。

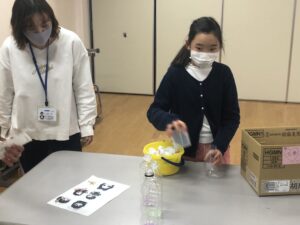

いくつか紹介しましょう。

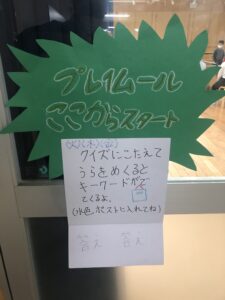

プレイルームでは、パネルをうまく使って順路を作りながら、クイズを解くミッションがありました。

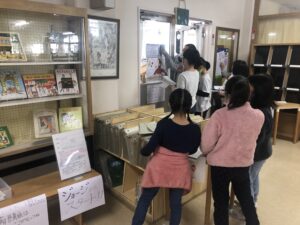

図書委員会の目をひくポスターもいろいろなところにありました。

三角コーナーは、昔遊びに熱中する人たちで賑わっています。

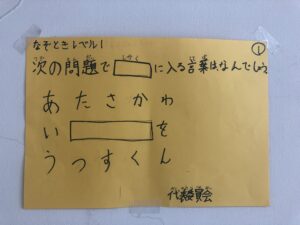

代表委員の謎解きは難問揃い。

多目的室ではペットボトルキャップのイベント、理工室ではしぜんひろば委員会のクイズコーナーがありました。

音楽室の前には、たくさんのチャイムバーが並んでいます。順番に鳴らすと、6年生にゆかりの深い曲が流れる仕組みです。

このほかにも紙飛行機大会やペットボトルの輪投げ、体育館での挑戦企画などもあり、どこも賑わっていました。

5年生だけでは手が足りないコーナーには、4年生が助っ人に来てくれました。来年の委員会での活躍する姿が想像できました。

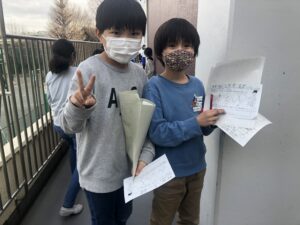

1年生から6年生まで、それぞれのタイミングで心ゆくまで楽しんだ1週間。

あまりゆっくり遊ぶ機会がもてなかった今年度でしたが、

6年生との思い出の時間を持つことができて、本当によかったね。

青空にみんなで集う「送る会」

異例ずくめの2020年度。

皆が一同に会する場がなかなか持てませんでした。

けれども、間もなく小学校を巣立ってゆく6年生にはなんとしても直接感謝の気持ちやエールを送りたい!

そういう願いから、校庭での集会を持ちました。

いつもは体育館で行うので、なにからなにまで勝手が違います。

けれども、各学年が精いっぱいの工夫をして準備を進め、

とても心のこもった行事となりました。

1年生は、「夢と共に歩む」を思いっきり元気な声で歌ってくれました。

2年生は、パートナーの6年生にメッセージ(お手紙)を用意してくれました。特別なかけ声の「花笠踊り」も見せてくれましたね。

3年生は、6年生にちなんだクイズを出題。校庭ならではのパフォーマンスもあり、大いに盛り上がりました。

4年生は、6年生へのエールの先導をしてくれました。マスクをしているとは思えない迫力でした。

5年生は、委員会ごとに休み時間の遊びコーナーの運営をしました。代表委員の挨拶では、春から高学年になる責任感が伝わってきました。

6年生は、この日のために練習してきた「雨のち晴レルヤ」を演奏しました。全員練習の場がなく大変でしたが、それぞれの役割を立派に務めた気持ちのこもった演奏でした。

一年前の今頃、用意していた様々ことが宙ぶらりんになってしまったことを思い出しながら、

校庭一杯に広がったみんなの笑顔の花道を進んでいく6年生の、ちょっぴり恥ずかしそうな、そして嬉しそうな表情に胸が熱くなるひと時でした。

6年生は卒業までのカウントダウンが始まっています。

毎日を大切に、楽しくすごしてください。

6年生からも手紙を渡します。 もらった手紙を早速開けて読む6年生

2021年度学校説明会情報を公開しました。

今年度の説明会日程をお知らせします。

状況に応じて、変更する場合があることをご了承ください。

詳細は、4月以降HPにて公開いたします。

【学校説明会】

①5月 8日(土)

②6月 5日(土)WEB個別相談会

③6月26日(土)

④8月28日(土)

【学校体験会】

9月 4日(土)※年長児対象

しぜんひろばにも春の陽射しが注いでいます。

日々変化する毎日ですが、どうか皆様ご自愛くださいませ。