投稿者: tohoblog

戦争の惨禍 [Ⅱー394]

現在、世界では戦争があり、止めることができず、命が奪われ、傷ついています。

戦争について学び、平和を実現したいと強く願います。

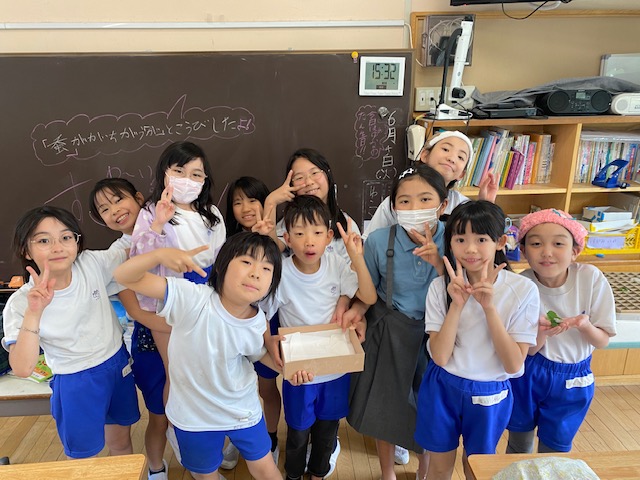

桐朋小学校6年生は、今年も土曜参観日に、保護者の方と一緒に「東京大空襲」の証言を聞きました。話してくださったのは、竹内静代さん(当時14歳)、元木キサ子さん(当時10歳)、二瓶治代さん(当時8歳)でした。

竹内さんは、『あのとき子どもだった―東京大空襲21人の記録』(東京大空襲・戦災資料センター編、績文堂出版、2019年)に、「「明日」は「未来」であり「希望」です。ここまで歩いてきた73年の道。紆余曲折はあったけれど、とにかく戦争をしないで歩いてきた道です。平和な73年の道程です」と書いています。戦争はしない、世界の平和を実現したいと、竹内さんの「希望」に自分の気持ちを重ねます。

東京大空襲

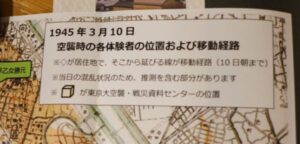

1945年3月10日午前0時すぎ、東京大空襲がありました。

『あのとき子どもだった―東京大空襲21人の記録』には、

「約300機のB29が東京上空にあらわれ、大規模な空襲を行いました。(略)この空襲は、夜間に、それまでより低い高度(1600~2200m)から大量の焼夷弾をばらまき、人口の密集した住宅地を焼き払うことを目的としていました。」

「3月10日の空襲では、このM69焼夷弾が1538トン、約32万発も投下されました。爆撃していた時間から計算すると、1秒間に30発以上のM69焼夷弾が落ちてきたことになります。この焼夷弾が直撃して亡くなった人もいます。」

「焼夷弾が落とされた時間はわずか2時間半ほどでしたが、それによって発生した火災は、明け方になって、もう燃えるものがなくなってようやく静まりました。この日の死者は約10万人といわれています。家や財産を焼かれた被害者(罹災者)は100万人に達しました。」

「30代くらいまでの男性の多くは軍隊に行っていたので、空襲で被害をうけ犠牲となったのは、女性・子ども・高齢者など、国内(銃後)に残っていた、戦う力をもたない民間人が中心でした。なかには、それまで疎開していたのに、卒業や進学のために東京に帰ってきて命を落とした子どももいました。また、東京で暮らしていた、あるいは働かされていた朝鮮人たちも被害を受けました。4万人余りが被災したと言われていますが、犠牲者の数など、くわしいことはわかっていません。」。

などと書かれ、たくさんの命が奪われました。

3名の方の証言から

竹内静代さん(前掲書に竹内さんが書かれており、参照させていただきました。)は、自身の「子ども時代」の話をしてくださいました。1年生の時の進軍歌、4年生の時の「皇紀2600年の奉祝歌」のお話、「一系の天子」「大内山松の緑」「肇国の大精神」など国史の授業で習ったことばの書初め、修身の時間は声を張り上げて教育勅語を暗唱したそうです。ラジオから鳴り響く軍艦行進曲、軍歌など、アナウンサーは<鬼畜米英><進め一億火の玉だ><国民精神総動員>などと勇ましいことばを発したそうです。

学校、社会が戦争に突き進む日常があったことを知り、その恐ろしさを感じました。

「明日も学校へ行ける。明日も先生や友だちに会える。明日が確実にやってくる。昨日から今日、今日から明日へと普通につづく生活は当たり前だけれど、その当たり前がとても貴重だと思うのです。」(前掲書)と書かれ、「当たり前」を大切にしていきたいと思います。

元木キサ子さんの証言は、本コラム[Ⅱー372](2023年11月)で紹介させていただきました。元木さんは、本校の元保護者で、『私の戦中記 子どもに語る母の歴史』(桐朋学園初等部PTA編集部編、1973年)に「空襲」をお書きになりました。元木さんに許可をとって、全文を掲載させていただきました。

二瓶治代さん(前掲書に二瓶さんが書かれており、引用させていただきました。)は、「仲良しの昌夫ちゃんの死、昌夫ちゃんのお母さん、学童疎開から帰ってきたばかりの昌夫ちゃんのお兄さん、妹、おばあちゃんも亡くなりました。防空壕を出ようとした二瓶さんに「ここにいなさい」と云ってくれたお隣のおばさんご一家も、友だちの久代ちゃんもみんな死んでいました。前の日の夕方まで学校ゴッコや戦争ゴッコなどをして遊んでいた、大切な大切な友達でした。「じゃあ、またあしたネ」と云って別れた友達でした。やさしかった近所のおじさんや、おばさんもどこかに消えてしまいました。/こうしてこの日は私のすぐそばで大勢の人が死んでゆきました。」と述べています。かけがえのない日常が一晩でなくなってしまった悲しみや辛さ、その思いをずっと持ち続けていることを考えます。

日本も戦争で、他国へ空襲を行い、命を奪いました。今回読んだ『東京大空襲を忘れない』(瀧井宏臣著、講談社、2015年)には、「1938年2月から44年12月にかけて、中国の臨時政府がおかれていた重慶とその周辺を爆撃し、200回以上の空襲で2万人以上を虐殺したのです」などと書かれています。これからも調べて、理解していきたいと思います。

「えんそくのおかしをもってきたんだけど 1こわすれちゃった。」

2年生の遠足の様子を紹介します。

2年生は府中の森公園へ行ってきました。学年全体で電車に乗って校外へ行くのは初めての経験です。

子どもたちのドキドキとワクワクもひとしおです。

学校から駅に着くまでの道のりも、電車の中も、普段の景色とはずいぶん違っていたようです。

「クラスのみんなでおでかけするのってそれだけで楽しい!」

と口にする子もいました。

集団での電車での過ごし方や道路の歩き方について、クラスの代表の子どもたちがリードして共有してくれていました。

府中の森公園についてからは学年で少し遊ぶ時間。クラス問わず入り混じり大はしゃぎです。

遊具広場では他校の子どもたちと一緒に遊んだり、自分たちよりも年下の子に遊具を譲ったり、普段とはちょっと違うメンバーで遊んでみたりと、学校では見られない意外な一面も垣間見えました。こういう子どもたちの世界、営みを大切にしていきたいです。

2年生初回の遠足を終えてのふりかえりをいくつか共有して終わります。

「ふ中の森こうえんのえんそくがあって「あらしがきたぞー」というゲームがおもしろかったです。」

「自ゆうあそびにはかなへびのおせわをしたり、ありをあつめたりし ました。大きい穴があってそこにありじごくをつくっている男の子がいて、いっしょにいれてもらいました。たのしいえんそくになってうれしかったです。」

「このまええん足にいったとき虫がおべんとうの中に入ってとてもやだったよ。でもぐるぐるすべりたいがとてもたのしかったからなん回もやったよ。」

「えん足は、たくさんあるいたけどすごくたのしかった。日ざしがまぶしかったけどすごくたのしかった。 きこりゲームが一ばんたのしかった。りすになるのがおおかった。」

「さいしょの自ゆうじかんは、アリじごくをつくって、あっというまにおべんとう!ごはんはおいしくてすぐたべちゃいました。つぎは、3人のりブランコ!スリルまんてん!それをしたら中ぐみのことフリスビーをして・・・そしたらみんなによびだされて、アリのところを・・・たのしかったけどいがいとつかれた・・・けどたのしい一日でした。」

「ぼく、えんそくのおかしをもってきたんだけど 1こわすれちゃった。」

空、土、友が、その気にさせる [Ⅱー393]

空や土が、友が、子どもをその気にさせる ~休み時間の子どもたち~

1年生が、休み時間に空を見上げて「あの青い空のように」(作詞 丹羽 謙次・潤子、作曲 丹羽 謙次)を気持ちよさそうに歌っていたと聞いた。歌い終わると、空に近づく屋上にのぼり、空に向かって歌っていたと聞いた。そうしたことが続いている。

きっと、青空を見ていたら、自然とこの歌が出てきたのだろう。歌い終わると、空にもっと近づきたくなって、屋上に行って歌う。どれほど心地よかっただろう。

ゆったりとした時間で、子ども(人)はぶらぶらすることができて、偶然の出あい、いろいろと試すこと、そして心を動かすこと(人生を豊かにしている)があります。そうした時間、場所、かかわりが大切にされる〔子ども時代〕であってほしい。それは、価値を問われない時間の保障であり、生活と活動を自分(たち)で決める時間が保障されていることです。初等部の人たちには、のんびり、ゆったりと過ごす時間、場所の中で想像力が醸し出される源泉があると考えています。

4年生が放課後に理工室の外の土(*)を使って泥だんごづくりをしていた。

学級通信には、その時の様子が綴られていた。「Sちゃんと作っていると、そこにサッカーをやっていたSくん、Eくん、Uくんが『おれたちも久々に作ろうっと。』とやってきました。/みんな夢中になって作ります。どろだんごって不思議ですよね。作っていくと、どんどんハマっていき、もっと丸く、もっとつややかに、と欲が出てきます。そして、愛着がわき、育てていく感覚になります。そこへ、MちゃんとAちゃんがやってきました。Mちゃん・Aちゃんは、どろだんごづくりは初めてなのだそう! 「コツ教えるから一緒にやろう!」とのことで、初のどろだんごつくりに挑戦です。(中略)/何かに夢中になったり、みんなで楽しんだり、発見したり、とっても大事な時間です。」

この場所にある土は、どろだんごづくりに適しているという。「もっと丸く、もっとつややかに」するために、手の動き(技術)や布、ストッキングなどの道具を使用する。もっともっと自分の願い(理想)に向けて夢中になる。

初めての子どもたちにとって、つくりたい気持ちが湧いて、自分の気に入るどろだんごをつくってみる。うまくいかない時に工夫をして、できた! を味わう。どろだんごつくりの技術も自然に身に着ける。

*土のもつ「多面性」(共同研究者の久保健太さんから、「哲学では『奥行き』という言葉で言い表します」と教えていただきました。)土は、植物、作物を育てる。器を作る。水分を保持する。多くの恵みを人間に与えてくれる。また、生物のすみかになったりもする。私たちは、土の「奥行き」に生かされている。

ゆったりとした時間で、子ども(人)はぶらぶらすることができて、偶然の出あい、いろいろと試すこと、そして心を動かすこと(人生を豊かにしている)があると思いました。そうした時間、場所、かかわりが大切にされる子ども時代であってほしい。

他園に学ぶこと

5月31日(金)の研修日に、私はS幼稚園を見学させていただいた。子どもがあそびや活動を楽しんでいる、私もたのしい気持ちになる。保育は、子ども(たち)の興味、関心を軸に展開していた。

S幼稚園の実践論文「「思わぬこと」から遊びが拓く」と「臨場感をかたちづくる 遊びが拓く電車の世界」(22年度〇〇幼児教育支援プログラム応募論文最優秀園受賞)をいただき、読ませていただき学ぶ。

S幼稚園長先生と話をさせていただき、S幼稚園とK小学校(公立)との共同研究にも学んだ。一例をあげると、地域の伝統食である「糧うどん」を題材に、「わくわくうどんをつくって食べよう」という活動。S幼稚園4歳児が枝豆栽培し、大豆を収穫。5歳児が大豆で味噌づくり、汁を調理する。見学の前週に5歳児が味噌づくりをした様子を写真で見る。K小学校1年生が麦をまき栽培、2年生で収穫。粉を挽いてうどんつくり。お互いのものを持ち寄り「共食」する。

他に、保護者との共同で園庭づくりや、保護者のサークル活動の様子、充実した施設などもに学んだ。

これからも他園のすばらしさに学び、私たちの園でも工夫して取り組んでみたい。

「農業は楽しい!」米作りのお話&田植え体験

桐朋小のすぐ近くで農家を営む相田直人さんをお招きして、米作りのお話を聴きました。相田さんは、苗づくり等の作業の様子や、農家の仕事の1日の流れについて、クイズを交えながら丁寧に教えてくれました。子どもたちと年齢がそう離れていない若い相田さんが、目をキラキラと輝かせて「農業は楽しい!」と語ってくれたことが、5年生にとって強く印象に残ったようでした。

お話の後は学校田へ移動して、みんなで田植えをしました。トロトロの泥の中に足を突っ込み、相田さんが育ててくださった苗を手でずぶりと植えていきます。土の感触、温度、香りを全身で味わいました。秋の収穫へ向けて、まずは第1歩です。

命を感じる学び

蚕を飼い始めて2年目の夏を迎えようとしています。クラスにいる蚕は、昨年度大切に育てた蚕の子どもで、今年度の蚕もほとんど繭をつくり終えました。

今年度は、「生き物係」が毎日欠かさず桑の葉をあげ心をこめお世話してくれました。蚕が脱皮するための眠に入れば、そっと別部屋に移してやり、脱皮を促しています。残念ながら亡くなってしまった蚕にはちゃんにはお墓をつくってくれています。蚕ハウスもふたたび手づくりで新築されました。

子どもたちもお世話に慣れ、上手に育て上げます。そして、疑問に思うことも気づくことも高度になっていきます。

「先生、なんでこの蚕の中には真っ白い蚕がいるの?」 ということで、放課後残って蚕の周りにいた子たちと生物の放課後勉強に突入。2サイクル目の蚕は、その親の親、つまりおじいちゃん、おばあちゃんの遺伝がでることがあるということを話しました。子どもたちも、「へぇ!おもしろい!!」と興味深く観察しながら話を聞きます。

また、ある日は、クラスの子があわてた様子で職員室に駆け込んできました。 「先生!他の蛾が窓から入ってきて、うちの蚕と交尾してる!!」

急いで教室に行くと…、なんと本当に蚕のメスの成虫と窓からフェロモンにつられて入ってきた他の種類のオスの成虫の蛾が交尾していました。 みんなびっくり仰天!!「こんなことあるのー!?」

「もしかして、新種が生まれるかもしれない!!」「卵がもし生まれたらまた育てたい!」 そんな声が聞こえてきます。この蛾はなんの種類なのか、どういう名前なのか。 「なんかね、顔のところが蚕と似ているの。」と教えてくれる子もいます。よーく見ると、確かに眉毛みたいな触覚のところが似ています。 みんなでさっそく調べると、なんとくわこ(桑蚕)らしいことがわかりました。桑の葉を食べて育つ自然の蚕蛾で日本に昔からいる蚕の一種です。

次の日、蚕が有精卵を産んでいました。桑蚕と小石丸(教室で飼っている蚕の種類)の卵です。

「非休眠卵なら、すぐに生まれるね。」 とみんな。

どんな幼虫なのかな?みんな予想して紙に描いていました。どんな幼虫が見られるでしょうか。ドキドキです!

つくろう!世界に一つの仙川マップ

3年生では初めて「社会科」という教科に出会います。

4月「どんな勉強する教科だと思う?」と聞くと、「国、世界のこと?」「宇宙のこと」「知ってる!歴史だよ」「都道府県とか言ってお兄ちゃんが覚えてたのかな?」「北・南・西・東」「文化…?」「雲とか空のこと」などなど、今まで聞きかじってきた中で「社会っぽい」ものを想像してみます。そこから3,4,5,6年生でだいたいこんな勉強をするんだよ、とお話しました。

まずは地図の勉強。教室で「○○くんの席から右へ10歩、そこから左へ3歩…」というゲームを作って“どこへたどりつくかゲーム”をしました。お互いに問題を出し合ってみましたが、「えー、なにもないよ。」「教室の外へ出ちゃったよ!」「だって右とか左とかはっきりしない」「3歩と言っても人によってちがう」うまくいかないね~。そこで方位と距離の登場です。それを示し、確実に誰でもわかるようにしたものが「地図」なのです。

桐朋小学校は様々な地域から通ってくるので仙川を地元として地域学習をします。まずは、学園で一番高い屋上から眺め、どんなものがありそうか調べてみます。その次は実際にフィールドワークです。

学校の東側に行った時、たまたま通りかかったお寺で住職さんの弟さんが声をかけて下さり、お話を聞くことができました。「築地にあったお寺が関東大震災で焼けて仙川の方に移住して…。」というちょっと難しい話にも一生懸命耳を傾け、メモをとっていました。

学校の南側は班ごとに出かけました。さすがに子どもだけでは危ないので、班に1人ずつ保護者の方についてもらいました。ところどころ、「あーダンゴムシだ!!」と寄り道しながら写真を撮ってもらったり、メモをしたりしながら長いお散歩のようでした。

戻ってくると、班ごとにまとめて大きなプラダンの「マイ地図(マップ)」に書きこみます。できるだけ白いところがないように、何があったっけ?頭を付き合わせて相談しながら、世界に一つの仙川地図を作ります。

失敗は成功のもと~えだまめ~

1年生は えだまめを そだてることになった。

えだまめは大豆にもなるスーパー野菜なんだって。

さっそく、えだまめの種をまいてみた。

でも、なぜか、待てど暮らせど芽が出ない。

どうしたら、芽が出るのかな?みんなで、いっしょうけんめい、話し合った。

「水をあげなきゃ!」

「でも、水のあげすぎもダメなんだよ。」

「太陽にあてたほうがいいんじゃない?」

「土がちがうのかな?」

「となりのクラスは芽がでていたよ。」

「よし、ききにいってみよう!」。

もう一度 種をまきなおしてみることにした。

土は、ブロッコリーの木の近くに平積みに保管されていた土を 子どもたちがえっちらおっちら 運んできた。

種も、農家さんのおすすめのものを 先生に買ってきてもらった。

そして、先週、2回目の種まきをした。

毎日、毎日、霧吹きでお水をあげた。

「芽が出るかな、出るかな」と 毎日楽しみにしていたみんな。

すると、

今週の月曜日、学校に来てみたら「芽が出てる!」「にょきにょきしてる!」。

大きな芽、やっと土をもちあげてる種、まだ発芽前の種など、それぞれだけど、

どうやら、みんなの作戦は成功しているみたい!

失敗したって、大丈夫。どうしたら、うまくいくのかなって、

みんなで知恵を出し合って、いろいろと試していこう。

それがきっと大切なんだって、気づいたね。

これから、1年生のみんなは「えだまめの研究者」になることにしたよ。

転編入試験を行います(2024年9月入学)

2024年9月入学の転編入試験は、以下の学年で行います。

〇1年生 男子1名

試験日は7月6日(土)です。詳細は、募集要項でご確認ください。

〇募集要項・入学願書

以下のPDFをクリックし、ダウンロード・印刷してご利用ください。

【2024年度9月入学】転編入学試験募集要項・出願書類(PDF)

お問い合わせ

桐朋小学校

03-3300-2111

桐朋学園八ヶ岳高原寮で合宿をしました[Ⅱー392]

写真はすべて6年八ヶ岳合宿

写真はすべて6年八ヶ岳合宿

5月下旬、自然豊かな桐朋学園八ヶ岳高原寮とその周辺で、6年生合宿を行いました。「八ヶ岳で時間を忘れるくらい思い切り楽しく過ごす」という目標を立て、活動(森の中でのかんけりやどろけい、黒曜石で石器作り、清泉寮へハイキング、火起こし体験とバーベキュー、カレーづくりなど)、早朝散歩、夜の自然体験、キャンプファイヤー、自由遊び、大掃除などを企画、実行しました。

夜の自然体験では、川の流れる音、虫や鳥の声を聞いて、人間以外の事物に触れました。黒曜石のナイフ作りでは、実際に削ることを通して硬さに気づき、何回も叩きます。ハイキングでは、去年と同じコースを歩き、声をかけあって「去年より楽に歩けた」と聞きました。今年は、やまねミュージアムや八ヶ岳自然ふれあいセンターをじっくりみて(私は故星野道夫さんのコーナーでも感動)、大きな原っぱでたくさん遊ぶことができました。帰りに大きなヤマカガシも発見しました。友だち、先生らと協力して活動を楽しみ、自他の成長を感じることができました。人間の成長に自然はとても大切で、自らの身体を使って体験することでの気づき、生きている喜びを感じさせられるからです。そうした経験と実感を大切にして、地球環境を守っていきたいと思います。

寮の敷地にツツジやサクラソウ(準絶滅危惧種)が咲き、オオミズアオ(ガ)やノコギリクワガタなど多様な生物と出あいました。樹木の皮がはがれているのはシカの行為か、キセキレイなどの巣作りのあとかなどと想像し、様々な生物がともに生きていることを感じます。かくれんぼで、幅2~3mの大岩や高さ10m程の木々に隠れたりします。ハイキングではいたるところに火山礫があり、その間を通り抜けながら、悠久の自然を感じました。寮内の資料室に、岩は約1万年前の噴火による(推定)ものと記録がありました。はるかな時を経て、今ここに私たちがいる。私たちは地球の歴史に生き、人類の大きな命のつながりのなかで現在を生きています。

<子どもたちの感想から>

★夏も涼しかったけど、春はすごくすごしやすくて、「もうちょっとで夏で日ざしが強くて、でも空気は冬だからちょうどいいんだろうな‥」と思った。その後に活動をした。黒曜石のナイフ作りと火おこしと縄文日記作りである。ナイフ作りは黒曜石が意外と硬くて何回も叩いていた。ビデオの人はプロなんだな~とあらためて思った。火おこしは友だちがすごくけむりを出していて、コツを聞いたら「力を入れることだよ」と言われた。でも力を入れてもけむりが出なくて、もう少し何かもうちょっといい伝える方法がありそうだなと思った。縄文日記は案外難しくて、縄文人はシンプルに物事をとらえるのが上手なんだな~と思った。となると、昔の人は裁判とか上手だったのかな~。

★夜の活動をやった。最初、外に出た時、暗くて怖かった。ライトをつけながら音を聞いていたら、少し明るくなった。自然の音をきいた。川の流れる音、ふくろうの音、いろいろな音がきこえた。きいている時に、私は思った。虫、動物の生活をじゃましているかも。大声を出したり、虫を踏んだり…。虫は苦手だけど、虫もがんばって生活しているから。絶対じゃましないは無理だと思う。できるだけ、虫、動物の生活をじゃましないようにしよう! 東京では八ヶ岳みたいにあまり自然で遊んだり自然の音をきいたりできないから、今日体験できてよかった。

★今日はハイキングをした。「ウサちゃんコース」でけっこう疲れた。あと15分くらいって所で疲れがたまっていた。〇〇ちゃんが「がんばってー!!」って言っていた。〇〇ちゃん疲れているはずなのに、みんなに「がんばってー!!」って言ってくれて、少し体の疲れが減って、がんばろうと思った。元気なんでそんなにあるんだろう?もしかしてつかれてないのかな?とにかくすごい! いつでも元気で明るくて、原っぱで遊んだ時、遊びにさそってくれて、優しくて、司会とかハイキングの話し合いの時にも話をまとめてくれて、すごくいい人、すてきな人だな~~と思った。〇〇ちゃん、係のこと、遊びにさそったり、色々なことをしてくれてありがとう。ハイキングできてよかった。みんなも楽しんでいたと思う!

桐朋学園八ヶ岳高原寮は、1963年、教育活動の一翼を担う野外活動の拠点として開設しました。元理事長、校長の生江義男先生(最後に先生の詩を掲載)は、「この施設が原始の息吹を取り込み、うるおいと感動に満ちた生き方を学ぶ場になる」と期待し、現在もその精神を大切に活動しています。八ヶ岳高原寮をベースにして教育の可能性を感じ、これからもその可能性をひろげていきたいと強く思います。

帰京した次の日、初等部同窓会総会で合宿報告をすると、同窓生は当時のことを思い出し、かけがえのない経験が自身に刻まれていること、八ヶ岳は『心のふるさと』などと語られて嬉しくなりました。

八ヶ岳高原寮50周年(2013年)の際に、卒業生が『これぞ、まさに<センス・オブ・ワンダーランド!>』を記しました。一部引用させていただきます。卒業生の八ヶ岳への思いが伝わります。

(前略)この恵まれた環境の中で息子たちは、人が教えるに教えられないものを自ら感じ取っている様である。小一の夏、長男はクワガタ捕りがとても上手な、音楽科の先生の息子さん(小五)に出会い、朝昼晩と寮の森の散策に一緒に行かせて頂いた。その先輩との[素敵な出会い]をきっかけに長男は昆虫や森歩きに魅了されて行った。中略 まだほの暗い早朝に布団から抜け出し、夜は懐中電灯をもっていなくなってしまう。私たちも見知らぬ森より子どもの散策を安心して許すことができる。こうして彼は、毎年森歩きを楽しみながらクワガタを捕り、自宅で産卵させ成虫にまで育て、翌年寮にその昆虫たちを帰す事を今でも続けている。これは彼のライフワークになりつつある様だ。

続いて次男は今<ガ>に夢中である。幅十センチ程もある「イボタガ」を見つけ、胸がゾワゾワ腕には鳥肌が立っている私に、「もっとよく見て。顔と体と羽の模様!」と興奮している。勇気を出して凝視すると、円らな黒目でアレ?案外カワイイ。羽根の模様は非常に斬新でデコラティブであった。管理人さんが、「こんなに美しいガは見たことがない。よく見つけたね。」と声をかけて下さる。標本をつくる!とうれしそうである。

このように子どもたちは何日も寮にいて全く飽きることがないらしい。その姿に思い出すのは、高校時代、大好きだった生物の平林春樹先生から教えて頂いた、女性生物学者レイチェル・カーソンの<センス・オブ・ワンダー>という言葉だ。彼女は、「それは<神秘さや不思議さに目を見張る感性>のことである。子供時代にこの世の美しいものや未知なるものに触れた時の感激は、かけがえのないものであり、それは大人になってからの自分を支える土台にもなり得る。」と言っている。

私が下の子を追いかけている間に、上の二人は、朝、鳥のさえずりに耳を澄ます。鹿の親子やリスに出あうこともある。昼、樹液の豊富な木を見つける。木漏れ日が眩しい。夜、ひんやりとした闇のにおいを感じながら、虫たちとの出あいに期待に胸を膨らませている。八ヶ岳の自然が、高原寮が、彼らに<センス・オブ・ワンダー>を授けてくれている。そのオーラを浴びせてくれるのだ。そう、高原寮は、これぞ、まさに「<センス・オブ・ワンダー>ランド」なのだ。(後略)

生江先生の詩 高原寮に寄せて

いまだ/この地には

語られざる詩がある/見えざる絵がある/聞えざる歌がある

今日この日から

桐朋学園の若鳥たちは/新しい巣箱をおとずれ

天然の息吹に/とりくむのだ

八ケ岳の山々は/瞬間の美をえがく

高原の草木は/盡く皆物言う

川俣のせせらぎは/妙なる調べをかなでる

そうだ

この地から この空から

若鳥たちは/原始時代の/あのすなおさを/ついばんでいくのだ

そして

それが/明日への/創造の糧となることを(1963年6月30日)

ある日の放課後

桐朋小学校は、放課後の時間がたっぷりあります。授業での学びはもちろん、自由に「遊び浸る」時間も大切にしています。子どもたちは遊びの体験の中から、実にたくさんのことを学んでいます。大人がいつの間にか忘れてしまう、体験の中から学ぶこと。子ども時代に、そんな原体験をするためには、豊かな遊びの時間が保証されていることが何より大切です。さて、子どもたちは放課後、どんなふうに遊んでいるか、覗いてみましょう。

グラウンドでは元気に野球やサッカー。汗びっしょりになって遊んでいます。

自然広場でパシャリ。新しくなったブランコで楽しそうな様子。

階段の下では何やら内緒話。穴があったらつい入りたくなっちゃうよね。

教室で人気のカードゲームを楽しむクラスもあります。

時には先生も全力参加。

今日も楽しそうな声がたくさん聞こえてくる桐朋小学校の放課後でした。